بين نوري السعيد وخريطة بلا توقيع

طالب محمد كريم

في حزيران من عام 1958، وقبل أن تسقط آخر ورقة في شجرة النظام الملكي العراقي، كانت وثيقة قديمة تخرج من أرشيف مجلس الأمن القومي البريطاني — وثيقة تُنسب إلى نوري السعيد تعود إلى عام 1932، يُقال إنها تحتوي تصوراً حدودياً يُقِر بانتهاء حدود العراق عند شواطئ الكويت.

لكن المفارقة أن هذه الوثيقة التي يُفترض أنها “تاريخية”، لا تحمل توقيعاً، ولا ختماً، ولا صفة رسمية، بل ذُكر فيها اسم نوري السعيد فقط، وكأنها ملاحظة في دفتر استعمار.

لم تُبرز هذه الوثيقة طوال ربع قرن من الزمن، ثم فجأة، في حزيران 1958، وقبل شهر فقط من انقلاب عبد الكريم قاسم، أُعيد تقديمها ضمن مراجعة بريطانية لملف الخليج.

لم تُعرض الوثيقة على مجلس الأمن، ولم تُسلّم للعراق، لكنها استُحضرت سياسياً كمؤشر على “موافقة عراقية تاريخية” على استقلال الكويت. هنا تحديداً تتقاطع السياسة بالوثيقة: لماذا أُخرجت في هذا التوقيت؟ ومن كان الهدف منها؟

تحالف عميق

نوري السعيد، رجل بريطانيا القوي في العراق لعقود، لم يكن مطيعاً كما يشاع دائماً. فعلى الرغم من تحالفه العميق مع لندن، بدأ في سنواته الأخيرة يُراجع هذا التحالف. في شباط 1958، أُعلن “الاتحاد العربي” بين العراق والأردن، بقيادة الملك فيصل الثاني والملك حسين، وبرعاية مباشرة من نوري السعيد. لم يكن الاتحاد مجرد ردّ على الوحدة المصرية–السورية بقيادة عبد الناصر، بل كان محاولة لإعادة تشكيل النظام العربي بقيادة هاشمية عراقية، تطمح إلى استقطاب الكويت وربما أجزاء من الخليج.

في هذا السياق، تشير بعض الوثائق والمذكرات البريطانية إلى أن نوري السعيد عبّر في جلسات مغلقة عن رغبته بضم الكويت إلى الاتحاد العربي، وأنه ضغط على بريطانيا لرفع حمايتها عنها.

بل إن الكويت كانت مرشحة لتكون الورقة الثالثة في الاتحاد، بعد العراق والأردن، بحسب تقديرات دبلوماسيين غربيين آنذاك. هنا بدأ التصدع بين نوري السعيد وبريطانيا. فهو لم يعُد مجرد منفّذ لإرادتها، بل أصبح طامحاً لمشروع إقليمي، وربما زعامة خليجية عربية مستقلة.

ثم جاءت لحظة 14 تموز 1958، وسقط النظام الملكي، بطريقة لا تُشبه فقط الثورات، بل تُشبه الانقلابات المدارة بعناية. لم تُدن بريطانيا الانقلاب، لم تتحرك لحماية النظام الذي طالما دعمته، بل التزمت صمتاً مطبقاً. كان نوري السعيد يُسحل في شوارع بغداد، والملك الشاب فيصل الثاني يُقتل مع العائلة المالكة بطريقة دموية، لم يشهد لها تاريخ العراق مثيلاً.

هل كان هذا عقاباً؟

وهل كانت نهاية العائلة المالكة جزاءً لموقف سيادي تأخر في لحظة استُدعي فيها الخضوع؟

الوثائق التي استندت إليها لجنة ترسيم الحدود الأممية في القرار 833 لسنة 1993 – وعلى رأسها “خريطة 1932” المنسوبة لنوري السعيد – ليست سوى نتاج لهذا المسار.

فهي لم تُعرض في عهدها، ولم تُوقع، ولم تُصادق عليها أية جهة دستورية عراقية. بل استُخرجت من أرشيف بريطانيا بعد أن تغيّر العراق من ملكية طموحة إلى جمهورية منهكة، واستُخدمت لاحقاً لإغلاق ملف السيادة على خور عبد الله.

وما يُضعف شرعية تلك الوثيقة أكثر، هو أن الدستور العراقي الملكي لسنة 1925، نصّ بوضوح على أن “الملك يبرم المعاهدات بعد موافقة مجلس الأمة” (المادة 26)، وأن “المعاهدات لا تكون نافذة إلا بعد المصادقة عليها ونشرها” (المادة 27). وعليه، فأي خريطة أو رسالة يُزعم أن نوري السعيد أرسلها أو وافق عليها، لا تُعتَبر ملزمة أو شرعية ما لم تُعرض على الملك ويصادق عليها البرلمان.

لكن الوثيقة المنسوبة إليه لا تحمل توقيعاً، ولا يوجد أي أثر يُثبت مصادقة الملك فيصل الثاني عليها، ولا عرضها على مجلس النواب. بل جاءت في لحظة سياسية مشبوهة، واستُعملت لاحقًا لتثبيت واقع فرضته القوة لا السيادة.

الخلاصة

لم تكن نهاية النظام الملكي في العراق مجرد نتيجة لصراع داخلي، بل كانت أيضاً نهاية لمشروع سياسي كان يطمح لتوسيع سيادة العراق في الخليج، ولو عبر اتحاد عربي.

الوثائق التي استُخرجت بعد سقوطه، لتثبيت واقع حدودي ظالم، ليست إلا شاهدة على أن بعض القرارات الدولية تُكتب بالحبر الاستعماري، وتُشرعن بدماء من رفض أن يوقّع.

ثلاثة سيناريوهات بعد وقف العمليات بين إسرائيل وإيران

ثلاثة سيناريوهات بعد وقف العمليات بين إسرائيل وإيران

بيتٌ بلا حكمة…وسيادة بلا مختبر

بيتٌ بلا حكمة…وسيادة بلا مختبر

جائزة كندا الكبرى.. بياستري يتقبّل إعتذار نوريس بعد حادث التصاد

جائزة كندا الكبرى.. بياستري يتقبّل إعتذار نوريس بعد حادث التصاد

إيران بين نارين أو خيارين لا ثالث لهما

إيران بين نارين أو خيارين لا ثالث لهما

الراحة والإستمتاع ما بين الحقيقة والتمثيل

الراحة والإستمتاع ما بين الحقيقة والتمثيل

عالما الأدب والسياسة.. بين الأثر والتأثير

عالما الأدب والسياسة.. بين الأثر والتأثير

كربلاء تشهد تحضيرات إستثنائية إستعداداً لعاشوراء

كربلاء تشهد تحضيرات إستثنائية إستعداداً لعاشوراء

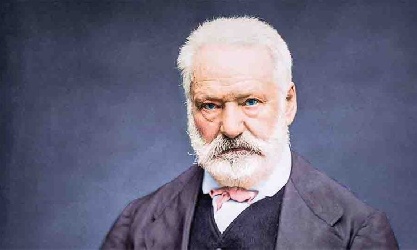

فيكتور هوغو بين فتنة العتمة ودهشة الرؤى الليلية

فيكتور هوغو بين فتنة العتمة ودهشة الرؤى الليلية