نقطة ضوء

بيتنا الثاني.. كيف يكون؟

محمد صاحب سلطان

بعض الخصائص التربوية التي يجب أن تسود في البيئة التعليمية، ما زال بعضها متوقفا عن الإداء، ومنها علاقة المدرسة ككيان تربوي وتعليمي بالأسرة، ومقدار التوافق بينهما، لإجل تنمية العملية التربوية، فلا المدرسة بقادرة لوحدها على الإيفاء بإلتزاماتها تجاه طلبتها، سلوكيا وتعليميا، ولا الأسرة لوحدها بقادرة على تقويم أبنائها تعليميا، فكلا الطرفين بأمس الحاجة لبعضهما، وأحدهما يكمل فعل الآخر، فلماذا يحاول البعض من أصحاب القرار، التفريق بين الأثنين ؟،وكل التجارب المجتمعية تؤكد على عمق التلاحم والتعاضد بينهما، حتى يسير قطار التعليم بخطى سليمة كي ينهض المجتمع.. ومن بين التجارب التي مرت، مجالس الآباء والأمهات التي كانت تمارس دورها، ولو بحدها الأدنى، كي تكون الأسرة قريبة من الجو الدراسي لإبنائها، وخير معين للهيئات التعليمية والتدريسية، وكانت لها إجتماعات ولقاءات دورية منتظمة، كلما تطلب الأمر لذلك، لحل المشاكل وما يعتري العملية التعليمية من منغصات تدريسية، وتوفير الحاجات الآنية لمساعدة إدارتها على تجاوز بعض المعيقات، والتي أستعيض عنها حاليا عند بعض المدارس، بمجموعات الواتساب للتبليغ والتوجيه والتواصل ما بين الهيئات التعليمية وعوائل الطلبة، والتي تحولت -للأسف- في أغلبها إلى مماحكات جانبية وردود هامشية، أفقدت الغاية من وراء إنشائها،، كما إختفت بعض مظاهر التعليم السلوكي التي تربينا عليها، ومن بينها (رفعة العلم) والإصطفاف الجماعي قبل التوجه إلى الصفوف الدراسية، وترديد (النشيد الوطني)، وهذا الأمر كان له أثر فعال في تنمية الروح الوطنية والإعتزاز بمقومات الوطن والإنشداد لإرثه، فالطالب بأمس الحاجة لإن يتشرب فكره وصفاء ذهنه، بتلك الممارسات، بعد أن هاجمته رياح الإنقلاب الإتصالي، بأجهزته التي شلت الأذهان والعقول، وما عاد بقادر على التحكم في السلوك الإنعزالي الذي خلقته تلك الأجهزة في النفوس، بأجوائها وعالمها الإفتراضي، حتى أصبح أغلبهم، يعرف عن مجاهل الحياة وتفاصيلها في أقصى المعمورة، أكثر مما يعرفه عن شوارع حارته ومدينته التي يعيش فيها، وأضحى الطالب يعتاش على معلومة (النت) والدراسة الإفتراضية، أكثر مما يتلقاه من مفردات حصته المنهجية في مدرسته، بيد إن بعضهم، فقد حماس التلقي مباشرة من المعلم أثناء الدرس، كما كان في السابق، يتلهف للقاء أستاذه وطريقة تصرفه في المعلومة التي ترد إليه،،

ولذا نشير ونؤكد على إن دور المدرسة، لا يقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية، بل تسعى إلى تنمية المهارات الحياتية، مثل التفكير النقدي، والعمل الجماعي والإنضباط، واحترام الوقت والقوانين، كما تتيح للطلبة فرصا لإكتشاف مواهبهم وصقل قدراتهم من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية وباقي الأنماط التربوية، التي يغرسها المعلم في سلوكهم، والذي لا يقتصر دوره على نقل المعلومة لهم،فأسلوب المعلم في التعامل له أثر بالغ في توجيه ونمو سلوكهم المستقبلي، ولا سيما التعامل بعدالة بين الطلبة، وعدم التفريق بينهم وإحترامه لآرائهم، كل ذلك يسهم في تكوين شخصية متزنة لدى الطلبة، وعندما يكون المعلم، قدوة في الإنضباط والأخلاق، فأنه ينعكس ذلك، إيجابا على طلبته، يتعلمون منه حب العلم والمسؤولية وحسن التعامل مع الآخرين.. ولهذا تعد المدارس، بيئات متكاملة تهدف الى بناء شخصية الطالب علميا وأخلاقيا وأجتماعيا، فهي تنير العقول ومبتدأها المعلم، وكلاهما يشتركان في إعداد جيل نافع لمجتمعه ووطنه،، وعلى هذا الأساس قيل، من يفتح مدرسة،يغلق سجنا، والمدرسة بيت ثاني نتعلم كيف نكون، وندخل إليها صغارا، ونخرج منها كبارا بالعقل والأخلاق..

فسلاما لمن قيل عنهم (قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا)..

السيدة الأولى بريجيت ماكرون متحوّلة جنسياً.. كيف تزحف إلأشاعة إلى مؤامرة عالمية ؟

السيدة الأولى بريجيت ماكرون متحوّلة جنسياً.. كيف تزحف إلأشاعة إلى مؤامرة عالمية ؟

إشهار كتاب كيف ينهض العرب؟ بمنتدى شومان الثقافي

إشهار كتاب كيف ينهض العرب؟ بمنتدى شومان الثقافي

أخلاق الغنيمة.. كيف تحوّل الفقر إلى رأسمال سياسي؟

أخلاق الغنيمة.. كيف تحوّل الفقر إلى رأسمال سياسي؟

كيف يدير العراق موارده المالية ما بعد سقوط النظام السابق.. مقترحات لتنظيم إدارة الاقتصاد

كيف يدير العراق موارده المالية ما بعد سقوط النظام السابق.. مقترحات لتنظيم إدارة الاقتصاد

كيف كنا وكيف نحن اليوم ؟

كيف كنا وكيف نحن اليوم ؟

كيف تستنزف الإباحية شبابنا ؟

كيف تستنزف الإباحية شبابنا ؟

كيف نولّد قطاعاً خاصاً من رحم المدرسة ؟

كيف نولّد قطاعاً خاصاً من رحم المدرسة ؟

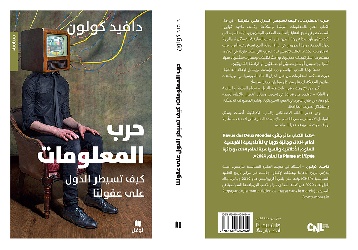

حرب المعلومات": كيف تسيطر الدول على عقولنا

حرب المعلومات": كيف تسيطر الدول على عقولنا