هل على الفلسطيني أن يغادر وحده؟

سؤال مورغان بين السردية التنموية وحقيقة الإبادة الجماعية

أسامة ابو شعير

في مقابلة تلفزيونية أثارت جدلًا واسعًا، وجّه الصحفي والمذيع البريطاني المعروف بيرس مورغان سؤالًا مباشرًا لضيوفه الإسرائيليين الذين دافعوا عن ترحيل سكان غزة بعد الحرب، فقال:

“إذا كان على الفلسطينيين أن يغادروا غزة، فلماذا لا يُطلب من الإسرائيليين المغادرة أيضًا؟”

مورغان، المعروف بحواراته الصريحة عبر قنوات مثل ITV وCNN وSky News، لم يكن يفتّش عن إجابة، بل كان يفضح منطقًا منحازًا استقر طويلًا في الخطاب الدولي، وهو أن وجود الفلسطيني مشروط، بينما بقاء الإسرائيلي مُفروغ منه.

وقد أعاد الصحفي الإسرائيلي جدعون ليفي طرح هذا السؤال في مقال تحليلي نُشر في صحيفة هآرتس بتاريخ 4 أغسطس 2025، وناقش فيه التناقض الأخلاقي العميق في هذا المنطق.

لكن ما سأحاوله هنا، هو النظر إلى هذا السؤال من زاوية أوسع: زاوية الاقتصاد السياسي والتنمية والحق في المعرفة والبقاء.

ما بعد الإحصاء: عندما تُختزل الإبادة في أرقام

عدوان اسرائيلي

منذ السابع من أكتوبر 2023، ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة خلال عام 2024، دخلت الهجمات مرحلةً تتجاوز الحرب التقليدية نحو ما يُصنّف اليوم، وفق القانون الدولي، على أنه إبادة جماعية ممنهجة. فلم يعد التدمير مقتصرًا على أهداف عسكرية أو مواجهات حدودية، بل بات يستهدف الوجود الفلسطيني ذاته، بكل ما يحمله من بشر، وبنية، ومعرفة، وتاريخ.

حين تُدمر المستشفيات والمخيمات والمدارس ومراكز الإغاثة، وتُستهدف العائلات تحت الأنقاض، وتُستخدم أدوات التجويع والحرمان كسياسات منهجية لدفع السكان نحو الرحيل، فإن ما يجري لم يعد صراعًا مسلحًا، بل مشروعًا علنيًا لنفي جماعي وتفكيك بشري واقتصادي متكامل.

الإبادة في تعريف القانون الدولي: بين النية والفعل

وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)، تُعرّف الإبادة بأنها أي فعل يُرتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو عرقية أو دينية، كليًا أو جزئيًا.

ومن بين هذه الأفعال: القتل الجماعي، الإضرار الجسدي أو النفسي الجسيم، فرض ظروف معيشية تهدف إلى الفناء، ومنع التوالد أو نقل الأطفال قسرًا.

ما يحدث في غزة اليوم، بحسب تقارير Euro-Med Human Rights Monitor (يونيو 2025)، وScholars Against Genocide (مايو 2025)، يقع ضمن هذا التعريف نصًا وروحًا، بل وعلانية، حيث صرّح عدد من المسؤولين الإسرائيليين بضرورة تفريغ القطاع، وتجويع سكانه، وحرمانهم من أي إمكانية للبقاء.

نزع الفلسطيني من التنمية والوجود معًا

كخبير في الاقتصاد السياسي والتنمية، أرى أن جوهر ما يجري لا يمكن حصره في حقل العلاقات الدولية أو السجال السياسي، بل في مفهوم أبعد: تفكيك كامل لشروط الحياة المستقرة، بدءًا من حق التعليم، ومرورًا بحق السكن، وانتهاءً بالقدرة على الحلم.

ليس المطلوب من الفلسطيني أن يغادر الأرض فقط، بل أن يغادر دورة الحياة: لا تعليم، لا عمل، لا ضمان صحي، لا قدرة على التنقل أو الإنتاج أو المساهمة.

تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP, 2023) ذكر أن البنية التنموية في غزة “انكمشت حتى ما دون الحد الأدنى للحياة البشرية الكريمة”، بفعل تكرار الحروب والحصار وانعدام الأفق.

في حين أشار البنك الدولي (2024) إلى أن الخسائر الاقتصادية للقطاع تجاوزت 3.4 مليار دولار سنويًا، وأن البطالة في صفوف الشباب تجاوزت 63بالمئة، فيما ارتفعت معدلات الفقر إلى أكثر من 80بالمئة.

لكن هذه الأرقام لم تعد تعبّر عن حقيقة ما يجري، لأن الفلسطيني لم يعد عاطلًا عن العمل فقط، بل عاطلًا عن الحق في الحياة.

التعليم: المجال الأول الذي يُستهدف منهجيًا

في مجال التعليم، ووفق تقرير اليونسكو لعام 2023، فإن أكثر من 58 بالمئة من المدارس في غزة تضررت بسبب القصف، وأغلقت مئات المدارس أبوابها إما لتهديمها أو لتحوّلها إلى مراكز لجوء، أو بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء والمياه.

أما تقرير الشبكة الدولية للتعليم في حالات الطوارئ (INEE, 2024)، فقد أشار إلى أن نظام التعليم الفلسطيني في غزة “لم يعد قادرًا على إنتاج الحد الأدنى من الاستقرار الأكاديمي”، وسط استهداف المعلمين، وحظر دخول المواد التعليمية، وانعدام الأمان النفسي لدى الأطفال.

هذا الحرمان من المعرفة لا يُعد مجرد نتيجة عرضية للحرب، بل أداة استراتيجية لإنتاج جيل فاقد للأمل والقدرة على التكوين. إنه شكل ناعم من الإبادة المعرفية.

من يملك الحق في البقاء؟ من يُستثنى من الحياة؟

حين يُطالب الفلسطيني بالمغادرة، ليس فقط لأنه يشكّل “خطرًا ديموغرافيًا”، بل لأن المنظومة الدولية اعتادت أن تراه “عبئًا على الترتيب السياسي للمنطقة”، فإننا أمام انقلاب كامل على مفهوم الدولة والإنسان.

في المقابل، يُمنح المستوطن، القادم من أي مكان، كامل الامتيازات القانونية والتنموية والتعليمية والأمنية، فقط لأنه ينتمي إلى الهوية الأقوى.

وبذلك، يتحول الصراع إلى معركة بين من يُنتَج كـ”مواطن ذي قيمة”، ومن يُقصى كـ”عدد زائد عن الحاجة”.

استنتاج: الإبادة ليست فقط القتل… بل تجريف شروط البقاء

سؤال بيرس مورغان لم يعد استفزازًا، بل بات محورًا لاختبار الضمير العالمي: إذا كنا نقبل فكرة ترحيل الفلسطيني لأن بقاؤه مقلق، فهل نقبل أن تُبنى السياسات على القلق، لا على العدالة؟

وإذا كان العالم لم يحرّك ساكنًا أمام مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني خلال عامين، وغالبيتهم من المدنيين والنساء والأطفال، فمتى يصبح الدم كافيًا لتغيير اللغة والموقف؟

الصراع لم يعد قضية حدود، بل قضية بقاء.

من حُرم من التعليم، ومن الماء، ومن الكهرباء، ومن الدواء، ومن جواز السفر، ومن حرية التنقل، ومن الحق في المواطنة، ومن الاعتراف السياسي، هو ليس مواطنًا ناقص الحقوق فقط… بل هو مستهدف بالزوال.

ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية بأدوات متعددة: السلاح، والحصار، والسياسة، والمناهج، والصمت.

ولذلك، فإن الدفاع عن حق الفلسطيني في البقاء، لم يعد مسألة تضامن إنساني، بل اختبار حقيقي لفكرة الدولة، ومعيار أخلاقي لإنسانية العالم.

خبير اقتصادي ومستشار دولي في التعليم والتنمية

العراق بين حكمة المرجعية وتحدّيات الدولة الريعية

العراق بين حكمة المرجعية وتحدّيات الدولة الريعية

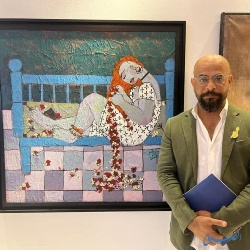

طليع يبحث عن مأوى في معرضه الثاني : فكرة اللوحات ترتكز على العلاقة الثنائية بين الإنسان والبيئة

طليع يبحث عن مأوى في معرضه الثاني : فكرة اللوحات ترتكز على العلاقة الثنائية بين الإنسان والبيئة

(الزمان) تتابع إجراءات منع إنتشار الإنفلونزا بين المدارس

(الزمان) تتابع إجراءات منع إنتشار الإنفلونزا بين المدارس

بين الهوية والكفاءة

بين الهوية والكفاءة

اتفاقية المياة بين العراق وتركيا

اتفاقية المياة بين العراق وتركيا

ضياع الذات بين أروقة التكنولوجيا

ضياع الذات بين أروقة التكنولوجيا

الإنتخابات بين الشفافية والتجارب

الإنتخابات بين الشفافية والتجارب

الإعلام بين الحقيقة والتسقيط. طريق إستعادة ثقة الشارع العراقي

الإعلام بين الحقيقة والتسقيط. طريق إستعادة ثقة الشارع العراقي