ضياء مناف آل حيدر.. شاعر من الحلة خفت صوته وعلت أصداؤه

محمد علي محيي الدين

في محلة الطاق، ذلك الحي الحلاوي العتيق الذي تنبض أزقته برائحة الطين، وتردد جدرانه تراتيل المواكب وحكايات الشعراء، وُلد ضياء مناف عبد المطلب آل حيدر، عام 1946، في كنف عائلة مشبعة بالشعر والبيان، وتفتّحت عيناه على المجالس الأدبية التي كانت تُعقد كصلواتٍ للشعر، يعلو فيها صوت الوجدان على ضجيج الحياة. ومن هناك، من قلب الحلة، ابتدأت حكايته التي ما زالت تُروى، وإن تفرّقت فيها الصفحات.

أكمل ضياء دراسته حتى الإعدادية في مسقط رأسه، ثم حمل روحه المتوثبة إلى بغداد ليتخرج من معهد المحاسبة العالي سنة 1966، ثم التحق بكلية الضباط الاحتياط، ومنها إلى كلية الدفاع الوطني في جامعة البكر، لينهي رحلته العسكرية برتبة رائد سنة 1981. لكن خلف هذه السيرة الرسمية، ظل قلبه يخفق بإيقاع القصيدة، وظل صوته ينبض بلهجة الجنوب، ولهفة العاشق للكلمة.

نشأ ضياء شاعرًا شعبيًا، لا بالادعاء ولا بالوراثة وحدها، بل بالتجربة والمعايشة والمعاناة. لقد زامل في شبابه شعراء بارزين مثل عبد الستار شعابث وعلي عزيز بيعي، وارتوى من ينابيع الشعر الحسيني، وحفظ الأغاني العراقية القديمة كأنها أهازيج الذاكرة. تابع برامج الإذاعة الأدبية، وقرأ الدواوين والصحف بشغف من يطارد القصيدة في كل مأوى.

في السبعينيات، حين كان الشعر الشعبي يشقّ طريقه نحو الأوساط الثقافية بخطى واثقة، كان ضياء طالب حيدر أحد رواده المؤسسين في الحلة. أسس جمعية الشعراء الشعبيين في المدينة سنة 1972 وترأسها لأكثر من عقدين، كما ترأس نادي الشعراء الشعبيين، وكان أول رئيس لاتحاد أدباء وكتاب بابل، وهي مناصب لم تكن مجرد ألقاب بل ساحات لصوتٍ شعري ظل وفيًا للأرض التي نشأ عليها.

الناقد رشيد هارون، حين كتب عن تجربة ضياء، لم يلتفت إلى ندرة نتاجه المنشور، بل إلى نوعيته. تحدّث عن المفارقة اللغوية في الشعر الشعبي، وعن كيف أن العامية، رغم هامشيتها الرسمية، تظلّ لغة القلب والوجدان. وأشار إلى حسّ ضياء العالي بوضع الكلمة المناسبة في السياق الأنسب، ذلك الحسّ الذي لا يُكتسب بالقراءة فقط، بل بالمعايشة والانغماس في الحياة اليومية.ضياء لم ينشر ديوانًا شعريًا، ولم يجمع مقالاته أو نثره في كتاب، لكنه ترك أثرًا ثقافيًا عميقًا في جيله، وظلّ اسمه يتردد في المحافل بوصفه أحد الأصوات التي أسست لحضور الشعر الشعبي في بابل. ولئن شغله العمل الإداري والسياسي عن التفرغ للكتابة، فقد بقي حضوره في الذاكرة الثقافية ثابتًا، كما تبقى جذور النخلة رغم اقتلاعها من الأرض.بعد سقوط النظام، انتقل إلى القاهرة، حيث لا يزال يقيم، يرسل بين الفينة والأخرى مقاطع نثرية على مواقع التواصل، كأنها رسائل من زمنٍ آخر، من شاعر لم تقتله العزلة، بل زادته صفاء.

إن الشاعر ضياء طالب حيدر لا يُقاس بكمّ ما نُشر له، بل بعمق ما زرعه في تربة القصيدة الشعبية، وبالأثر الذي خلّفه في وجدان من سمعه، وجالسه، وتعلّم منه أن الشعر ليس مهنة، بل حياة.

ومع أن ضياء طالب حيدر لم يُصدر ديوانًا مطبوعًا، ولم يخلف كتبًا تؤرّخ لتجربته الشعرية، فإن غيابه عن المكتبات لا يعني غيابه عن الذاكرة. فثمة شعراء يكتبون للتاريخ، وآخرون يكتبهم التاريخ نفسه. وضياء من هؤلاء الذين توزعت قصائدهم بين المجالس والصدور، وكان تأثيرهم أوسع من أن يُقاس بعدد الصفحات. إن توثيق تجربته اليوم بات ضرورة، لا ترفًا أدبيًا، لأنه يُمثل حلقة أصيلة في سلسلة الشعر الشعبي العراقي، وصوتًا حمل نبض الحلة في زمنٍ كانت فيه القصيدة جسرًا بين الناس والحياة، بين الحنين والمقاومة، بين العذوبة والصبر. فهل نترك هذا الصوت يتلاشى بصمت، أم نعيد إليه مكانته بما يليق بمن أسّس، وشــــــــــــارك، وألهم؟

الرؤية المشرقة في الشعر العراقي الحديث ( أنشودة المطر مثالًا ): انبعاث العنقاء من الرماد

الرؤية المشرقة في الشعر العراقي الحديث ( أنشودة المطر مثالًا ): انبعاث العنقاء من الرماد

النظر من مرآة الذات

النظر من مرآة الذات

توم براك .. من قبل الميلاد

توم براك .. من قبل الميلاد

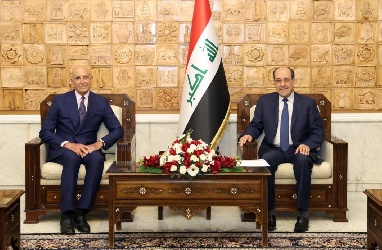

باراك يزور بغداد للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع ويلتقي المالكي

باراك يزور بغداد للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع ويلتقي المالكي

وفاة رئيس مندائيي البصرة

وفاة رئيس مندائيي البصرة

رصد هزّة في ديالى وتحذيرات من موجة برد

رصد هزّة في ديالى وتحذيرات من موجة برد

لمن نقول (دللول)؟

لمن نقول (دللول)؟

توزيع 10 آلاف وجبة إفطار بين الزائرين من قبل العتبة العباسية

توزيع 10 آلاف وجبة إفطار بين الزائرين من قبل العتبة العباسية