هلال الشيخ علي.. حين تهمس القصيدةُ باسم الأرض

محمد علي محيي الدين

في قلب العراق، وتحديدًا في ناحية الإمام التي كانت تتهجى أولى الحروف على شفاه الطين والماء، ولد الشاعر هلال الشيخ علي عام 1935م. جاء إلى الدنيا في بيت يفيض بالدين والشعر، كأن القدر أراده أن يُنصت لتراتيل الأجداد وهم يتلون الحكمة في فجر الحياة، وأن يحمل على كتفيه سلال الحروف قبل أن يحمل منجله إلى الحقل. نشأ بين كتاتيب القرية، حيث تختلط القراءة بصوت السنابل، وتلك النشأة كانت كافية لتُورثه شغف الكتابة، رغم أن مسار التعليم الرسمي لم يُكمل له فصوله كما أراد.

ما إن نضجت قريحته، حتى خرج من ضيق القرية إلى مدينة الحلة، يحمل معه إرث الأرض وأحلام القوافي. وهناك، دخل إلى دائرة الزراعة موظفًا، لكنه ما لبث أن اتجه نحو حقل آخر لا تسقيه المياه بل اللغة، ولا تُثمر فيه السنابل بل القصائد. في عام 1963 نشر أولى قصائده في جريدة الطلائع، وفي عام 1972 أطلق مجموعته الشعرية الأولى التي تحمل عنوانًا لافتًا: "اتركوني لجنوني". وكأن القصيدة عنده ضربٌ من الجنون الممزوج بالبصيرة، أو حلم يسير على حد السكين.

مارس هلال الشعر كمن يمارس الطقوس، وكان من أعمدة ندوة عشتار الأدبية، تلك التي شكلت فضاءً ثقافيًا مفتوحًا في مدينة بابل. وعندما أُنيطت به إدارة الفعاليات الثقافية في دار الثقافة الجماهيرية، لم يكن مجرد موظف، بل كان مؤمنًا بأن الكلمة جسر نجاة، وبأن القصيدة هي الوجه الآخر للحقيقة.

أصدر خلال مسيرته الإبداعية أكثر من عشرين مجموعة شعرية، منها: ما روته النخلة للماء، مكابدات زهرة اليقطين، أعين من زجاج، ذلك الفتى السومري، والحلم الذي كان. كما كتب القصة بنزوع شاعري لافت، فأصدر مجموعات منها: فخ العساليج، نوارس بلون الفضة، ولحظة للغناء. وفي الشعر الشعبي، كان له حضور وذائقة، وقد ترك بصمته بمجموعات مثل غناوي الحب وجديلة رازقي، مجددًا في الموروث دون أن ينفصل عن جذوره.

يكتب هلال الشيخ علي بلغة موشّاة بالحس الإنساني، ومشحونة بروح التأمل، فقصيدته ليست مجرد صياغة فنية، بل هي معايشة وجدانية لما حوله من كائنات وأمكنة وأزمنة. الشاعر عنده ليس كائنًا معزولًا، بل هو قارئ لما بين السطور في الحياة اليومية، لذلك كانت أعماله متشبعة بالتفاصيل العراقية، بحزن المدن، وحنين الأرض، ووجع الوطن.

يرى فيه النقاد شاعرًا مثابرًا لم يبحث عن وهج الأضواء، بل اختار أن يكون وفيًا لصوته الداخلي، أن يكتب كما يزرع، ويصمت كما ينتظر الزهر. امتاز أسلوبه بالصفاء وصدق الإحساس، وقد وُصف شعره بأنه كالماء الصافي لا يُفتعل ولا يتكلّف، بل ينساب من القلب إلى الورق.

كتب عنه الشاعر والناقد حسن النواب واصفًا إياه بأنه "صاحب صوت شعري نقي، ظل وفيًا لنبض الناس"، فيما اعتبره آخرون "ذاكرة شعرية لحلة الخمسينيات والستينيات"، رجل لم يفارق روح القرية حتى وهو يكتب في المدينة، ولم يتخل عن الحلم حتى وهو يشيّع القصيدة في أزمنة الخراب.

هلال الشيخ علي لم يكن من أولئك الذين يرفعون صوتهم في الساحة، لكنه كان ظلًّا دائمًا للمكان. شاعر ظلّ يمشي بهدوء، لكنه يترك أثرًا لا يُمحى. قصائده تتحدث عن الماء والحب والوطن والحنين، بأسلوب لا تكلّفه فيه ولا تصنّع. يختار كلماته كما يختار الفلاح بذوره: واحدة واحدة، وبنية النماء لا الفخر.

ومجموعته "ما روته النخلة للماء" ليست سوى استعارة لحكايته هو، النخلة التي لم تتكلم إلا للماء، لم تقل شيئًا إلا إذا كان نقيًّا، صادقًا، عابرًا للقلوب.

لقد اختار أن يكون صوتًا لا يُغريه البريق، ولا تستفزه النزعة المركزية في المشهد الثقافي. لم يصرخ، لكنه حضر. لم يطالب بالتكريم، لكنه استُحقّ. وفي كل سطر من قصائده، ثمّة تراتيل لظلّ النخيل، ودمعة على خدّ الوطن، وهمسة عاشق لم يبح بكل ما عنده. هلال الشيخ علي، شاعر تشبهه ملامح العراق حين يبتسم رغم الوجع.

في تكريمه من قِبل اتحاد أدباء بابل عام 2006، لم يكن الحاضرون يقرأون سيرة شاعر فقط، بل كانوا يقرأون تاريخًا من الوفاء للكلمة، من الإصرار على أن القصيدة يمكنها أن تواسي، أن تعترض، أن تفتح نافذة في جدار الزمن المغلق.

هلال الشيخ علي هو ابن زمنٍ لا يسأل عن جوائز ولا ينشد شهرة، لكنه يترك أثره في الأرواح كعطر الأرض بعد المطر. شاعر كتب كما عاش، ببساطة الحالمين وصدق المزارعين. وحين نقرأه اليوم، نُدرك أن هناك شعرًا لا يُقاس بصخبه، بل بما يتركه في النفس من شجن وضياء.

حينَ تبوحُ القصيدةُ للبحر

حينَ تبوحُ القصيدةُ للبحر

أولادنا اكبادنا تمشي على الأرض

أولادنا اكبادنا تمشي على الأرض

أجواء غائمة وكسوف يتزامن مع تحرّي هلال رمضان

أجواء غائمة وكسوف يتزامن مع تحرّي هلال رمضان

بناء الإنسان أساس إعمار الأرض

بناء الإنسان أساس إعمار الأرض

أجواء غائمة وتوقّع كسوف حلقي ومرور كويكب قرب الأرض

أجواء غائمة وتوقّع كسوف حلقي ومرور كويكب قرب الأرض

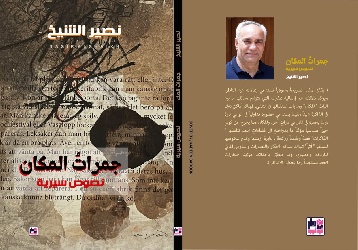

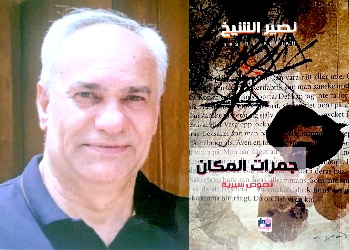

جمرات المكان.. إصدار جديد للشاعر والناقد نصير الشيخ

جمرات المكان.. إصدار جديد للشاعر والناقد نصير الشيخ

قراءة في مجموعة قصص قصيرة جدَّا وما إليها للكاتبة باسمة الحسن

قراءة في مجموعة قصص قصيرة جدَّا وما إليها للكاتبة باسمة الحسن

نصير الشيخ يستنطق الذاكرة في (جمرات المكان)

نصير الشيخ يستنطق الذاكرة في (جمرات المكان)