هل كان الإمام الحسين مفكرًا حداثيًا مبكرًا؟

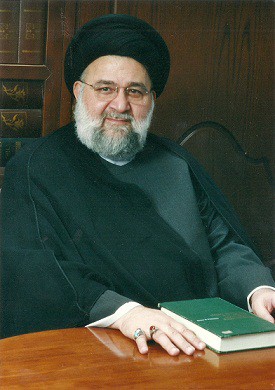

عصام البرّام

عند التطرق إلى شخصية الإمام الحسين بن علي، حفيد النبي محمد (ص)، من المعتاد أن يُنظر إليه في إطار ديني وشعبي وأخلاقي مرتبط بثورته في كربلاء. غير أن تناول هذه الشخصية من زاوية فكرية تحليلية قد يفتح لنا أفقًا جديدًا: هل كان الحسين، في أفعاله ومواقفه، يعبر عن عقلية حداثية مبكرة؟ وهل كان سابقًا لعصره في رؤيته للسلطة والحرية والعدالة؟ وهل يمكن إعتباره من المفكرين الذين مهدوا، وإن بغير قصد مباشر، لأفكار الحداثة السياسية والأخلاقية كما نعرفها اليوم؟

إن الإمام الحسين لم يكتب نظرية فلسفية ممنهجة، ولم يؤسس مذهبًا فكريًا مكتوبًا كما فعل مفكرو الحداثة في الغرب، لكنه ترك أثرًا بالغًا في الوجدان الإنساني والسياسي والإسلامي. ما يجعل التساؤل حول حداثته المبكرة مشروعًا، هو أن ما قام به لا يمكن فهمه فقط من منظور ديني أو عاطفي، بل من منظور فكري عميق يتجاوز السياق التاريخي المحدود.

في الأساس، فأن مفهوم الحداثة يدور حول مركزية الإنسان، وحقه في تقرير مصيره، ورفضه الخضوع للسلطة الجائرة، مع التوكيد على العقل والنقد والمعنى الفردي للحرية. فهل كان الإمام الحسين يعبّر عن هذه القيم من خلال خروجه على يزيد بن معاوية في الشام ورفضه البيعة له، رغم معرفته المسبقة بأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مقتله؟

في زمن إتسم بالخضوع للحاكم الغالب، وبثقافة الوراثة السياسية، خرج الإمام الحسين ليقول كلمته (لا). هذه الكلمة، في ذلك السياق، لم تكن مجرد موقف سياسي، بل كانت تحديًا لفكرة السلطة نفسها. لقد أدرك أن الدولة الإسلامية الناشئة قد انحرفت عن جوهرها، وأن شرعية الحاكم لم تعد نابعة من أخلاقيته أو عدله، بل من قدرته على السيطرة والإكراه. لذا رفض الحسين أن يكون شاهد زور على هذا الانحراف، وقرر أن يمارس ما يمكن أن نطلق عليه "العصيان الأخلاقي"، ليس بدافع الغضب أو الإنتقام، بل بدافع إدراك عميق بأن الصمت يعني المشاركة في الجريمة.

يُذكّرنا هذا الموقف بكتابات مفكري الحداثة في أوروبا بعد قرون، مثل جان جاك روسو الذي تحدّث عن العقد الاجتماعي، والفيلسوف إيمانويل كانط الذي آمن بأن الإنسان ينبغي أن يعامل كغاية لا كوسيلة. لم يقلّ الإمام الحسين هذه العبارات، لكنه تصرف وفقًا لها. لقد عامل نفسه كفاعل حر، مسؤول أمام ضميره، لا عبدًا لطاعة عمياء. وهنا يكمن جوهر الحداثة الأخلاقية.

لم يكن الحسين ثائرًا تقليديًا، ولم يسعَ إلى الحكم بذاته. كان يعلم، كما تشير الروايات، أن فرصته في الإنتصار العسكري ضئيلة، وربما معدومة. لكنه آختار أن يصنع موقفًا، أن يزرع فكرة، أن يوقظ ضميرًا. هذه الفكرة، القائمة على أن الإنسان ينبغي أن يقف ضد الظلم مهما كان الثمن، ليست بعيدة عن الجوهر الحداثي الذي يرى أن الكرامة الفردية مقدسة، وأن الحرية لا تُمنح بل تُنتزع.

وعلى عكس الطرح السائد في تلك العصور، لم تكن الشرعية السياسية بالنسبة للإمام الحسين تستند إلى القوة أو الوراثة، بل إلى العدالة والحق. لم يقبل أن يبايع يزيد، لا لأنه لا يريد أن يكون مجرد تابع، بل لأنه رأى في بيعته شرعنة لنظام لا يمثل القيم التي آمن بها. في ذلك السياق، تصرف الحسين كمفكر نقدي، كمثقف ملتزم، لا كسياسي انتهازي.

وإذا نظرنا إلى الخطاب الذي تركه الحسين، في رسائله وأقواله وخطبه، سنجد أنه لا يتحدث بلغة الثأر أو التحريض، بل بلغة المسؤولية الأخلاقية. يقول في أحد خطاباته: "إني لم أخرج أشِرًا ولا بطرًا ولا ظالمًا ولا مفسدًا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله." هذه العبارة تصلح لأن تكون (مانفستو) فكريًا أخلاقيًا قبل أن تكون شعارًا سياسيًا. إنها تعبر عن وعي عميق بأن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل، من موقف أخلاقي يتحدى التواطؤ الجماعي مع الظلم.

ولعلنا نستطيع اليوم أن نرى في شخصية الحسين، تجسيدًا لفكرة "الإنسان الحُرّ" التي طالما شكلت محور الحداثة. فهو لم يكن عبدًا للخوف، ولا للعُرف، ولا للمصلحة. إختار دربًا وعِرًا، لكنه حافظ فيه على استقلاليته، ورفض أن يتحول إلى رقم في حسابات القوة. هذا الإستقلال في الموقف، هذه الحرية في التفكير، هذه الشجاعة في مواجهة السلطة، هي ما يجعلنا نميل إلى القول إن الإمام الحسين كان، بالفعل، مفكرًا حداثيًا مبكرًا، أو على الأقل حاملًا لبذور مشروع فكري أخلاقي، سبق زمانه بمئات السنين.

إلا أن هذا التوصيف لا يعني بالضرورة تطابقًا تامًا بين فكر الإمام الحسين ومفاهيم الحداثة الغربية كما تطورت لاحقًا، بل يشير إلى تقاطعات جوهرية في الموقف من السلطة، وفي مركزية الضمير الفردي، وفي قيمة الإنسان كفاعل حر. صحيح أن الحسين لم يتحدث عن العلمانية أو العقلانية بمفاهيمها الحديثة، ولم يسعَ إلى تفكيك البنية التقليدية للمجتمع، لكنه قدّم مثالًا حيًّا عن كيف يمكن للفرد أن يكون حرًا ومسؤولًا وأخلاقيًا، حتى في وجه أكثر الأنظمة قمعًا.

لعل المفارقة الكبرى تكمن في أن الحسين، الذي قُتل وهو يرفض الحكم الجائر، تحوّل لاحقًا إلى رمز مقدس يُستدعى أحيانًا لتبرير مواقف نقيضة تمامًا لما دافع عنه. تُرفع صوره وشعاراته في أنظمة استبدادية تدّعي انتسابه، في حين تُهمَّش قيمه في الشجاعة الفكرية والاستقلال الأخلاقي. وهذا يدفعنا لتجديد السؤال: هل نحيي ذكرى الإمام الحسين كرمز أم نفهمه كموقف؟ هل نقدّسه لنطمئن، أم نفكر في ما فعله لنقلق ونفكر ونتغير؟

الحسين، في لحظة كربلاء، لم يكن مجرد رجل يواجه موتًا محتمًا، بل كان صوتًا يسبق عصره، يعلن أن الإنسان ليس أداة في يد السلطة، بل هو جوهر كل سلطة. كان يقول، دون أن يكتب كتابًا، إن الحق لا يُقاس بالقوة، وإن الضعف الظاهر قد يكون أقوى من السيف، إن كان يحمل في داخله وضوحًا أخلاقيًا لا يتزعزع.

في النهاية، يبقى الحسين سؤالًا مفتوحًا أكثر منه إجابة جاهزة. يمكن أن نراه من زوايا متعددة، لكن الزاوية الفكرية الحديثة تمنحنا فرصة لفهمه من جديد، لا بوصفه ضحية، بل بوصفه صاحب مشروع إنساني أخلاقي يتجاوز لحظته التأريخية. وربما يكون في إعادة قراءة الحسين فكرًا، لا فقط تأريخًا، مدخلًا مهمًا لفهم ما تعنيه الحداثة في السياق الإسلامي: ليست فقط أدوات ومفاهيم غربية، بل مواقف إنسانية تنبع من الضمير وتواجه الطغيان.

هل اتاك حديث الثلاثة ؟

هل اتاك حديث الثلاثة ؟

هل يُحسم منصب رئيس الوزراء فور إعلان نتائج الانتخابات؟

هل يُحسم منصب رئيس الوزراء فور إعلان نتائج الانتخابات؟

هل بات التدخل الإسرائيلي في السودان إحتمالاً واقعياً؟

هل بات التدخل الإسرائيلي في السودان إحتمالاً واقعياً؟

لمحة الى مكانة المرأة عندالعرب قبل الإسلام

لمحة الى مكانة المرأة عندالعرب قبل الإسلام

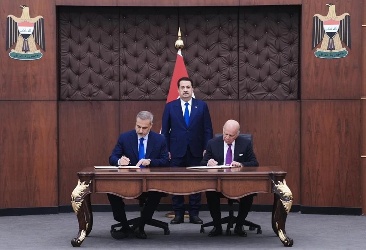

البرلمان يكشف عن تجاهل الخطة الزراعية خلال التفاهم المائي مع أنقرة

البرلمان يكشف عن تجاهل الخطة الزراعية خلال التفاهم المائي مع أنقرة

أهمية اللحظة الراهنة.. هل الخيار السلمي ممكن في العراق؟

أهمية اللحظة الراهنة.. هل الخيار السلمي ممكن في العراق؟

قاسم يتأهل لنصف نهائي الملاكمة في دورة التضامن الإسلامي

قاسم يتأهل لنصف نهائي الملاكمة في دورة التضامن الإسلامي

الحدود تتقدّم فرق الدوري الممتاز وسط إرتفاع تحدّيات التأهل

الحدود تتقدّم فرق الدوري الممتاز وسط إرتفاع تحدّيات التأهل