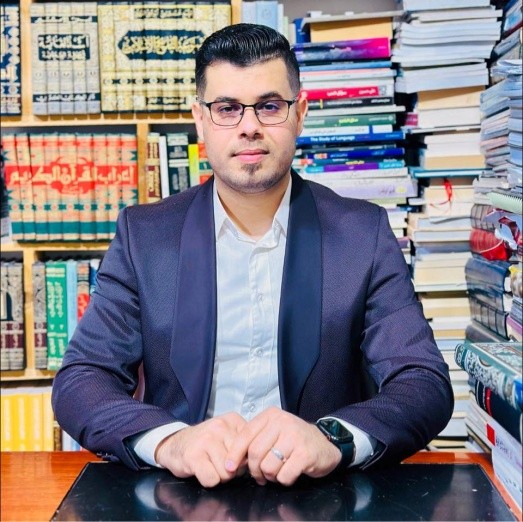

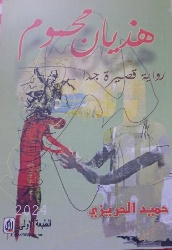

الهمُّ المعرفيّ.. رواية هذيان محموم للكاتب حميد الحريزي

إبراهيم رسول

بدايةً من العنوانِ الأصلي، والتجنيس الفرعيّ، اللذانِ يُشكّلانِ أهميةً قصوى للمتلقي، فالعنوانُ ثُريا النّص (كما يقول رولان بارت)، والتجنيسُ مهمٌ كونهُ يُحدد هُويّة ما تقرأ. إذن، القراءةُ ستعنى في بدايتها بهذينِ العنوانينِ، ومن ثمّة تُعرّج على تيمة الهم المعرفي في الرواية، الذي تجّلى بوضوحٍ.

التجنيسُ مهمٌ، وهوُ يُحددُ هُويّة الكتاب الذي تتناوله، قراءةً ودراسةً، وأحسبُ أنَّها مهمة أولى، وهي أنْ يُحدَدَ المُبدع ماذا يُجنّس به كتابه. في هذا الكتاب، يضع الروائي حميد الحريزي جملة (الرواية القصيرة جدًا) كإشارة إلى ما يشتغل عليه، وهذا يحتّم على المتلقي أنْ يتأمَّلَ في معنى (الرواية القصيرة جدًا)، ليستمرّ بالقراءةِ وهو قدْ حدّدَ مُسبقًا هُوية العمل الذي يقرأ.

لهذا، سنبدأ بالرأيِ في موضوعة (الرواية القصيرة جدًا)، التي أبدعَ فيها المبدع الحريزي عبر إصداره حتَّى الآن خمسِ رواياتٍ، وهذه الإصداراتُ تُمثل أهميةً بالغة في الدرسِ النقديّ، كونه قدْ وضعَ عيّنة تطبيقية يُمكن الاشتغال عليها. وهذه العيّنة هي خمس روايات، وهذا يعني أنَّ المُبدعَ ملمٌ بالهُويّة التجنيسية التي يروّج لها، وقدْ يكون ُ رائدًا في هذا العمل، من حيثِ السبق الزمني وغزارةِ الإنتاج الإبداعي.

فخمسُ روايات، يعني أنَّها تجربةٌ، فحينما يضع المبدع كتابًا في التنظيرِ لهذا المُصطلح، ويضمّنه في عيّنة إبداعية غزيرة، فهو قدْ وضعَ نفسه في الطريق الصحيح والسليم، الذي يؤيد له رؤاه الأدبيّة. فالمستقبلُ يميلُ إلى الاختصارِ المُكثّف، وليسَ الطويل، فالحياةُ والعصرنةُ تحتاجُ المختصر والمكثّف، وأحسبُ أنَّ مُبادرةَ المبدع هي مواكبةٌ منه للحياة الجديدة. فهو يشتغلُ على تقديم نفسهِ بوصفه مواكبًا لكُلِّ جديدٍ تحتاجهُ الحياة، وأحسبُ أنَّه قدْ برعَ في هذا التقديم، ووضع لنفسه مكانة خاصّة به.

إنَّ مسألةَ "القصير جدًا" في الرواية، هي فكرةٌ أنحاز لها، وأطمئنُ لها، وفق الشروط التي نظّر لها المبدع في كتابيْهِ: (الرواية القصيرة جدًا، الصادر عن دار رؤى سنة 2024، ورواياته الخمس أيضًا). فأنا مقتنعٌ بهذه الرؤية الأدبية الجديدة التي يروّج لها المبدع، تنظيرًا وتطبيقًا. فهو قدْ وضعَ الحجّة على المتلقي في هذه الرؤى الإبداعيّة، فهذا الانحيازُ، هو انحيازٌ مواكبٌ لتطور كلّ شيءٍ في الحياة. فالتطورُ قدْ صارَ في كُلِّ شيءٍ في الحياةِ، والسيولة هي صفةٌ لازمة للحياة الجديدة، فعلامَ لا تتطور الأجناس، التي هي وليدة إبداع مُخيّلة الإنسان!

هذه الرؤية تُمثلُ عندي أهمية بالغة، كونها ألزمتني بالدليل القاطع، وهو التنظير والتطبيق. فلا يسعني إلّا الاعتراف والانحياز لهذا التجديد الذي يُحسب للكاتبِ.

إذن، بعدَ أنْ بيّنت وجهة نظري في انحيازي واِتفاقي مع المبدع في تجنيسه للروايةِ بأنَّها (قصيرةٌ جدًّا)، وجبَ أنْ أتجاوزَ موضوع التجنيس قبولاً أو رفضًا، قناعةً أمْ غير قناعة، لأتناول العمل الفنّي عبر النقد الموضوعاتيّ. فأنا سأختار تيمة واحدة، وجدتها مهيمنة في الرواية القصيرة جدًا، وستكونُ قراءتي في جانبِ (الهم المعرفيّ) في الروايةِ.

الهذيانُ في أوضح معانيه، هو كلامٌ مُفككٌ وغير معقولٍ. ومحموم: الشخص الذي فيه علّة الحمّى.

هذا المعنى الواضح لكلمتيْ العنوان، ولكن للعنوانِ دِلالات كثيرة، فهو في الأدبِ غيره في باقي التخصصات. فهو في الأدبِ، ينفتحُ على أبوابٍ تأويّليّةٍ كثيرة، وأحسبُ أنَّ المُبدعَ، قدْ اِستعملَ العنوان بدلالة مُغايرة عن معناه المباشر.

فالشخصُ الرئيس أو البطل الرئيس في الرواية (حامد)، لمْ يكنْ يهذي لعلّةٍ مرضيةٍ فيه! على العكسِ تمامًا، يبدو أنَّه يتمتعُ بعقليّةٍ نقديٍّةٍ فذّة. يرسمُ لنا الكاتب حياة واسعة، يبدأ الرواية بوصفٍ بليغٍ، فهو يقول:

"كما تتهاوى ورقة صفراء على الأرضِ، بفعلِ ريح عاتية، عجزت يده عن هش ذبابة أثارت طنينًا مزعجًا بالقرب من أذنه اليمنى، أصابه الهلع والخوف، وهو يرى قطيعًا من الذئاب مكشرة الأنياب، تحاول أن تدهم غرفته بعد أنْ نجحت في دخول الدار قفزًا..." (الرواية: 21).

هذه الورقة الصفراء، تدلُ على حالة العجز والضعف، فهي أشبه بالميّتةِ. فلمْ تكنْ مورقة خضراء، ولا بالميّتة. فهذا الوصف، يتناسبُ مع العنوان تناسبًا قريبًا، فهو يقتربُ منه، ويُشير إليه. فالورقة الصفراء التي تحرّكها الريح العاتية، إشارة موفقة، متناسقة مع العنوان الذي يدلُ في وجهٍ من وجوههِ على حالة الخوار والضعف.

لكن الاستعمال المقلوب، أو التوظيف المقلوب للعنوان مع الشخصية، جعلَ من الروايةِ تبدو غير نمطية. حامد، الشخص الرئيس، لمْ يكنْ يهذي، وإنْ كانَ الروائيّ قدْ وضعَ هيئة الحُلم، وقدْ وُفقَ في هذا أيضًا، ليكسر الرتابة المتوقعة. فأنتَ تقرأ أنَّ الشخص حالمٌ، لكنه كانَ "حُلم يقظة"، وليسَ "هذيان نائم"!

الهمُّ المعرفيُّ تجلّى في الرواية عمومًا، عبر الاستعارات الرائعة التي يستحضرها، مثل استدعائه لشخصيات فكرية معرفية كأبيقور، سقراط، ماركس، المعري.. فالمُتأمّلُ في هذا الاستدعاء، يجدُ أنَّ هؤلاءِ العظماء، يُمثلون الهم المعرفيّ، الذي يُعاني من حمله البطل (حامد). فالاستدعاء والاستحضارُ لمْ يكن عبثيًا، بمثلما كانَ يُمثّلُ حالة الاغتراب الحياتي الثقافي، الذي يعيشه حامد مع عائلته. فهو نافرٌ، غريبٌ، من العقليةِ البسيطة التي يعيشها مع عائلته ومحيطه. فهو كائنٌ فاعلٌ، متنوّرٌ، وناقدٌ فكريٌّ، ولكنه يعيشُ اغترابًا حقيقيًا مع هذا المحيط.

فالمجال الشخصي لمْ يتعايشْ مع المحيط (كما يقول علماء النفس، راجع كتاب أصول علم النفس للدكتور أحمد عزت راجح مثلاً). وهذا الاغترابُ هو المحنةُ الوجوديةُ الكُبرى التي يعيشها المثقف المتوقد بالرؤى، كحامد مثلاً.

ينقدُ حامد حالات اجتماعية لا معنى لها، كمسألة دفن الميـّت، وتغسيله، ودفنه، وتلقينه. شخصيّته واضحٌ عليها أنَّها تحملُ ثقل الهم المعرفيّ والفكري. فهو حيٌ بين أموات! نعم، هؤلاءِ الذينَ لمْ يعرفوهْ، ولم يعرفهمْ. حالة الاغترابُ هذه مؤلمةٌ، قاسيةٌ، حادّةٌ. قضى الإنسان (حامد) حياتهُ، وهو يُعاني منها. فالهمُّ المعرفيُّ لمْ يكن طارئًا في الروايةِ، بقدر ما كانَ تيمة أصيلة ورئيسة في الروايةِ.

لا يكونُ المثقف فاعلاً مؤثرًا، ما لمْ يكنْ ناقدًا للمُسلّماتِ الموروثة، وأيقنُ أنَّ المُبدعَ كانَ ناقدًا لكلِّ هذه الموروثات التي جاءت من المحيط، وأخذها المجتمع على أنَّها جزءُ من عاداته وتقاليده التي ينبغي أنْ يتعصّبَ لها.

إنَّ شخصيةَ حامد كانتْ ناقدة لكُلِّ الأشياء التي لا تستقيم مع العقل والمنطقِ. ثقل المعرفة، المُتضمنة الفلسفة الواسعة، جعلتْ شخصية البطل تبدو كأنَّها تُحاول أنْ تتأقلم، لكن يصعب هذا التأقلم، لأنَّ المسافةَ بين المثقف والمجتمع بعيدة. فالهذيانُ لمْ يكن هذيان علّة! بلْ هذيان تفكّر، وتدبّر، وتأمّل، وفلسفة. والحمّى هي الفلسفة التي تعيش فيه.

فيكونُ العنوان عندي:

هذيان = تفكرٌ، تأمّلٌ، تدبّرٌ، نقدٌ، وغيرها من أفعال إعمال العقل.

مفردة محموم = الفلسفة، المعرفة، الثقافة، التجربة.

إذن، أقرأُ هذه الرواية على أنَّها روايةٌ معرفيةٌ، اعتمدتِ الأدب في بثِّ خطابها الفلسفيّ، وقدْ وُفقتْ في هذا الاعتماد والاستعمال. فهي نموذجٌ للروايات التي نتناولها مُحللينَ ونقّادًا، لا قُرّاءً فحسب. كونها لمْ تُكتب لأدبيّتها فقط، بلْ كُتبتْ لموضوعها الواسع، الذي يدورُ في قضايا معرفية.

وهذه القضايا كانت همًا ثقافيًا في عقلِ المبدعِ وخياله. لهذا، حينَ تقرأها، فأنت لا تقفَ عند علّتها، بلْ لا بدَّ أنْ تتجاوزَ البحث في العلّةِ، لتسأل عن سببها. وفي بحثكِ عن السببِ، تكمنُ قيمة الرواية، وذلكَ حينَ تدرك الكم المعرفيّ والثقافيّ في الشخصيةِ، الذي يكونُ ثقلًا على صاحبه، يُرهقه، لكنَّه لا يستطيع أنْ يعيشَ كم دونه.

هذه الروايةُ القصيرة جدًّا، نجحت في إيصال رسالتها فنّيًا وفكريًا. فأنت حينَ تقرأ لا تقرأ فقط الشكل، وحين تُعجب لا تعجب فقط في الشكلِ. فالمضمونُ يشكّل أهمية عندي، وأعدّهُ أهمُ من الشكلِ. فالأشكالُ قدْ تختلفْ، وتتابين، وتتغير، لكن البحث عن القيمة لا بُدَّ أنْ يُشكّل أهميّة، لأنَّها مدارُ الرُقي والتطوّر. فالأشكالُ لا تُغير الإنسان، بلْ الأفكار هي التي تفعل ذلك.

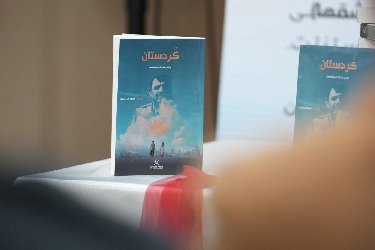

رواية كردستان ومن منا لا يعشقها لأحمد زاويتي

رواية كردستان ومن منا لا يعشقها لأحمد زاويتي

اللّغة في بعدها الجماليّ والدّلاليّ في رواية "أعشقني" للدّكتورة سناء الشّعلان

اللّغة في بعدها الجماليّ والدّلاليّ في رواية "أعشقني" للدّكتورة سناء الشّعلان

هب اللـه الرواية الثانية لعلي قاسم

هب اللـه الرواية الثانية لعلي قاسم

جوليا والشيخ التهامي للكاتب يمني

جوليا والشيخ التهامي للكاتب يمني

أمسية تكريمية لحميد سعيد في الأردن إثر فوزه بجائزة العويس

أمسية تكريمية لحميد سعيد في الأردن إثر فوزه بجائزة العويس

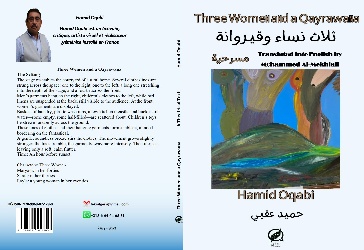

كتاب ثلاث نساء وقيروانة نص مسرحي عربي–إنكليزي للكاتب اليمني حميد عقبي

كتاب ثلاث نساء وقيروانة نص مسرحي عربي–إنكليزي للكاتب اليمني حميد عقبي

الدكتور الحارث عبد الحميد 1950-2006.. أستاذ الباراسايكولوجي في جامعة بغداد

الدكتور الحارث عبد الحميد 1950-2006.. أستاذ الباراسايكولوجي في جامعة بغداد

اللقطة الشعرية في ديوان وحدي معي للشاعرة حميدة العسكري

اللقطة الشعرية في ديوان وحدي معي للشاعرة حميدة العسكري