أصداء الجرح والسكون

دراسة سيميائية وسوريالية حديثة بقصيدة ترنيمة في عمق النفس لاياد البلداوي

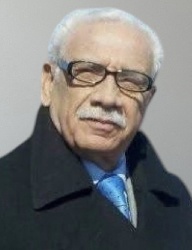

عبدالكريم الحلو

القصيدة :

"ترنيمة في عمق النفس"

جميع الأرواح تغفو ليلا

عدا روحي تنتظر أملا

تعاني أحلامها سهر الليالي

تناشد ظلال الحبيب صحوا

وغفوة لا تتلقف اجابة

سوى صدى روح تستجير

وجعها من صمت مخيف

آه أيها الوجع....

تعتصر الروح ولا تبالي

توغل جراحك رغم الليالي

وما العاذل سوى راقص

على أنامل راحتيك مترنما

كالحرباء يداعب جراحا

توغل سكينها بقلبك المعلول

خذ من روح الحبيب روحا

وادمل جراحك من شقوتها

كأن دنياك ماءا رقراقا

ترتشفه من العطش عله يرتوي

ولا يدرك أن تربته أكلها السبخ

عبث بروحها

وتلك هي العلة...

الاديب اياد البلداوي

========================

========================

( ١ ) القراءة السوريالية :

هذيان الأرواح على سرير الغياب

تمهيد:

* النص الشعري هنا ليس مجرد مشهد وجداني، بل هو انزياح كامل عن الواقع باتجاه ميتافيزيقا الذات.

* يحلّق الاديب البداوي فوق خريطة الوعي، ليستدرج عوالم الحلم واللاوعي، وليخلق عالماً سوريالياً حيث تتنفس الكلمات من شقوق الصمت، وتصبح الأحلام كائنات متمردة ترفض أن تنام.

⸻

أولاً: سوريالية الحلم واليقظة :

------------------------

* يفتتح الشاعر نصه بتقابلٍ ثنائي بين الأرواح النائمة وروحه المستيقظة:

“جميع الأرواح تغفو ليلا

عدا روحي تنتظر أملا”

* وهنا تبدأ ملامح السريالية بالتشكّل، إذ تُعطى الروح بعدًا دراميًا خارقًا، تُمنح يقظة تتجاوز زمن الحواس.

* إنّها روح لا تستسلم لقوانين الجسد، بل تتغذى من الأمل، حتى وإن كان الأمل نفسه كائنا مراوغا وضبابيا.

* هذه الروح، في سعيها المحموم، تكاد تشبه بطلة من بطولات الأحلام المتكسرة التي يصورها أندريه بريتون في بياناته السريالية.

⸻

ثانياً: صدى الروح وصرخة الصمت :

---------------------------

“تناشد ظلال الحبيب صحوا

وغفوة لا تتلقف إجابة

سوى صدى روح تستجير

وجعها من صمت مخيف”

* ينزاح النص إلى منطقة اللايقين، حيث تتداخل الأصوات، ويتحول الوجع إلى كائن حيّ يستجدي جوابًا من الصمت. هذه التقنية—أنسنة الصمت، وإعطاء الروح وظيفة صوتية ترد الصدى بدل أن تتلقاه—هي إحدى سمات الكتابة السريالية التي تقلب العلاقات المنطقية، وتجعل التجريدات كائنات تنبض.

⸻

ثالثاً: الحرباء، والراقص على الجراح :

---------------------------

“وما العاذل سوى راقص

على أنامل راحتيك مترنما

كالحرباء يداعب جراحا”

* هنا نبلغ ذروة السوريالية المجازية؛ فالعاذل لا يُعرّف منطقيًا، بل يتحوّل إلى كائن متحوّل يتراقص ويتلون، كما لو أنه رمز داخلي لجزء من الذات المهزومة، لا شخص خارجي.

* الحرباء هنا رمزٌ للتقلّب والتهرّب من مواجهة الحقيقة، وربما تمثل الأمل الزائف أو الاعتذار المُخاتل.

⸻

رابعاً: الماء السبخ، والعطش الأبدي :

----------------------------

“كأن دنياك ماء رقراقا

ترتشفه من العطش

عله يرتوي

ولا يدرك أن تربته أكلها السبخ”

* هذه الصورة من أعظم مظاهر السريالية في النص، حيث يبدو العطش مثل قوة كونية تدفع النفس إلى مصيرها المحتوم.

* الماء الرائق ليس خلاصًا، بل خدعة بصرية، والتربة التي تستقبله صارت ميتة، سبخة، لا تنبت إلا اليأس.

* هنا يختلط البصري بالحسي، والمجاز بالواقع، وينهار الفاصل بين الحقيقة والوهم.

⸻

خامساً: النهاية واللاخاتمة :

-----------------

“وتلك هي العلة…”

* ينهي الأديب نصه بجملة مبتورة دلاليًا لكنها مشبعة بالدخان الفلسفي.

* “العلة” لا تُعرّف، لكنها تتركنا وسط دوّامة من التساؤلات:

* هل هي الحب؟

* الذاكرة؟

* الانتظار؟

* الصمت؟

* اللاجدوى؟

* السريالية هنا لا تهدف إلى الوصول إلى حقيقة، بل إلى الكشف عن لاجدوى البحث عنها في الأساس، لتغوص في عمق النفس كأنها انعكاس لمرآة مكسورة في حلم.

⸻

========================

========================

( ٢ ) القراءة السيميائية :شيفرات الروح سيميائية في ترنيمة في عمق النفس

* تقوم السيميائية بوصفها علم العلامات، على تفكيك النصوص إلى بنياتها الدالة، وربط العلامة (الرمز، المفردة، المجاز) بدلالتها الاجتماعية، النفسية، والجمالية. وفي نص الشاعر إياد البلداوي،

* تتكاثف العلامات الشعرية في شبكة ترميزية تحتشد فيها الروح، الجرح، الصمت، الماء، الظلال، الحرباء، العطش، السبخ، وغيرها، لتشكّل جهازًا سيميائيًا ينهض على جدلية التوق والانطفاء.

⸻

أولاً: العلامة المركزية: “الروح” :

------------------------

“جميع الأرواح تغفو ليلاً

عدا روحي تنتظر أملاً”

* في هذه الجملة التأسيسية يعلن الشاعر عن مركز ثقل العلامات: الروح.

* الروح ليست هنا كينونة مجردة، بل علامة مزدوجة الوظيفة:

• دلاليًا:

تشير إلى الذات الحيّة الحارّة المقاومة.

• سياقيًا:

تعمل كضدّ للأرواح الأخرى، وتُؤسّس ثنائية الغفوة - الانتظار.

* نحن أمام روح لا تنتمي إلى الجسد بقدر ما تنتمي إلى الزمن الآتي، فهي روح مستقبَلية الهوى لا تعيش اللحظة، بل تطارد أملًا غير محدد، وبالتالي فـ”الروح” تتحوّل إلى رمز للانتظار الميتافيزيقي.

⸻

ثانيًا: سيميائية الظلال والصدى :

------------------------

“تناشد ظلال الحبيب صحوا وغفوة لا تتلقف إجابة

سوى صدى روح تستجير”

• الظلال:

علامة على غياب الحبيب أو حضوره الغامض.

• الصدى:

يعكس تموجات الفراغ، صوت الذات العائدة من نفسها، وكأنها لا تتلقى إلا ما تبثّه من لوعة.

الصدى هنا ليس استجابة، بل دليل قَطع التواصل. العلامة تتحوّل إلى آلة لإنتاج الوجع.

⸻

ثالثًا: الحرباء والعاذل: سيمياء التلون :

----------------------------

“وما العاذل سوى راقص

على أنامل راحتيك مترنمًا / كالحرباء يداعب جراحا”

تتعدد هنا الطبقات السيميائية:

• الحرباء:

رمز التلوّن، المكر، الزيف.

• العاذل الراقص:

بنية رمزية مزدوجة تمثّل التطفل والتسلية فوق الجراح.

* الدال “الحرباء” يُسند إلى العاذل في صورةٍ تتناص مع التحولات النفسية السلبية التي تحيط بالشاعر، وتحوّل فعل النقد • السبخ = دالّ العقم، التفسّخ، الخديعة.

* يشتغل هذان الدالّان بوصفهما نظامًا بصريًا ومجازيًا يكشف كذب العالم، وزيف الرجاء. فالماء لا يروي لأنه يسقط في أرض سبخة، ما يجعل الأمل نفسه علامة مشوّهة.

⸻

خامسًا: البنية الإيقاعية كعلامة :

--------------------~

* النص يستخدم إيقاعًا حرًا لكنه مشحون بجُمل قصيرة، وتكرار مفردات مثل “الروح، الجراح، العطش، الوجع”،

* وهو ما يمنح النص سيميائية النَفَس المكتوم. فالإيقاع يُقابِل الإحساس بالاختناق والحرمان، ويُعيد إنتاجه صوتيًا.

⸻

الخاتمة :

* تتجلّى في هذه القصيدة بنية سيميائية مُعقّدة تنقلنا من المعنى المباشر إلى طيفٍ من المعاني المجازية، المحمّلة بالحس الفلسفي والنفسي.

* فكلّ مفردة تُصبح علامة وجودية تنتمي إلى ذات معذبة تحاول أن تتعافى بالكلمات.

* والقصيدة بهذا الشكل، لا تُروى بل تُقرأ كحقل من العلامات التي تشتبك مع القارئ، لتحيله بدوره إلى ذات تبحث عن خلاصها داخل ذاته.

* قصيدة الاديب إياد البلداوي يتجاوز الواقعية الشعرية التقليدية ليخلق حالة سوريالية ذاتية، حيث تسير الكلمات بين الحلم والكوابيس، بين اللهفة والانطفاء، بين الروح التائهة والظمأ الأبدي.

* في هذا الفضاء، تصبح “الترنيمة” ليست دعاءً، بل صرخة في برية النفس، وأصداءً لانهيارات داخلية تحاول عبر الشعر أن تبني معبدًا فوق ركامها.

دهم وكر لداعش في الأنبار وضبط مسافر بحوزته مخدّرات

دهم وكر لداعش في الأنبار وضبط مسافر بحوزته مخدّرات

هدوء حذر في خبات بعد مواجهات دامية بين الهركية والبيشمركة

هدوء حذر في خبات بعد مواجهات دامية بين الهركية والبيشمركة

سيكولوجية القصيدة والشاعر بمراسيم توقيع مؤلفين

سيكولوجية القصيدة والشاعر بمراسيم توقيع مؤلفين

روّان التل كفيفة ترى الظلام مسرحياً

روّان التل كفيفة ترى الظلام مسرحياً

الإسراع بتوزيع الأراضي بين المستفيدين من قرار 320

الإسراع بتوزيع الأراضي بين المستفيدين من قرار 320

العراق ضمن محاكاة برلمانية دولية في فرنسا

العراق ضمن محاكاة برلمانية دولية في فرنسا

فشل الشيوخ المرشحين في الميزان

فشل الشيوخ المرشحين في الميزان

زيارة البابا إلى لبنان وتداعياتها في ظل الحروب الراهنة.

زيارة البابا إلى لبنان وتداعياتها في ظل الحروب الراهنة.