قصائده مغسولة بدموع اليمن، وممهورة بدمائه!

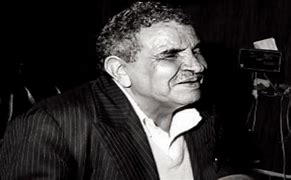

البردونــي مرآة الشّعر العربي الحديث

محمَّــد عبد الشَّــافي القُوصِــي؛

حَفَلَ الأدبُ العربي بكثير من النوابغ العُميان، أمثال: دريد بن الصمّة، والآمدي، والرازي، وابن سيده، والعكبري، وبشّار بن بُرد، وأبو العلاء المعرّي، وصولاً إلى طه حسين، وعبد الله البردوني، وغيرهم من ذوي البصيرة؛ الذين كانوا يرونَ بأسماعهم، أوْ صارت قلوبهم عوضاً عن أعينهم ... فرأوا ما لمْ يره المُبصرون، وحوّلوا الظلامَ إلى عالَم أسطوري حافل بالرؤى والنبوءات؛ لأنهم لم يعترفوا بالعمى في أيّ لحظة من حياتهم! وقد قيل لـ"الآمدي" عندما فقدد بصره: قد سُلبَ حُسن وجهك. فقال: لكنّي منعت النظر إلى ما يلهي وعوّضت الفكرة فيما يجدي!

ولعلَّ أول من تطرّق للحديث عن عباقرة العميان: ابن قتيبه في كتابه (المعارف) الذي تحدّث فيه عن الشعراء والأدباء المكفوفين، وذَكَر منهم: كعب بن مالك الأنصاري، وحسّان بن ثابت، وعقيل ابن أبي طالب، والبراء بن عازب، وغيرهم. ومن بعده ابن الجوزي في كتابه (تلقيح مفهوم أهل الأثر) الذي خصّصَ فصلاً عن المكفوفين من الشعراء والموهوبين، وجمع فيه كثيراً من مآثرهم. ثمّ كتاب (نكت الهميان في نكت العميان) لصلاح الدين بن أيْبك الصفدي. وكتاب (في عالم المكفوفين) للشيخ/ أحمد الشرباصي. وكان آخرها كتاب (عين الشمس: ثنائية الإبصار والعمى من هوميروس إلى بورخيس) للناقد العراقي/ عبد الله إبراهيم.

وقد أجمعتْ هذه الدراسات على أنّ المكفوفين لهم عالَم عجيب وزاخر بالحكايات الغريبة؛ لمَا يتمتّعونَ به من حكمة وذكاء وصفاء وروحانية ونورانيّة شفّافة! وأنهم يعشقون التصوير، ويجيدون التمثيل باقتدار! فالعديد من المكفوفين –كما تقول الدراسات الحديثة- يستخدمونَ انعكاس الأمواج الصوتية لتكوين صورة ذهنية لمحيطهم، كما تفعل الخفافيش والدلافين، وتُسمّى هذه العملية تحديد الموقع بالصدى، إذْ يعتمد معظمهم على هذه العملية من غير أن يدركوا. وتوجد بعض الأدلة التي تدعم نظرية قوة الحواس، فقد أُجريَت دراسات عام 2012م في جامعة مونتريال تفترض أنَّ عقل المكفوف يُعيد تركيب ذاته لاستعمال القشرة البصرية مجددًا لتطوير الحواس الأخرى مثل اللمس والسمع، فهي تنشغل عادةً بتنظيم الرؤية. وقد توصّل العلماء –مؤخراً- إلى أنَّ الحواس الأربع المتبقية عند المكفوفين تزداد حدةً لتعويض النقص في الرؤية، وفي حضارات قديمة يَستعمل البطل الأعمى الشهير "المتهور" حواسه الخارقة لإنقاذ العالم، وفي فيلم "عطر امرأة" أدى آل باتشينو دور رجل كفيف كان يميز بين عطر وآخَر عند سقوط القبعة!

وإذا طبّقنا ذلك على حالة الشّاعر اليمني (عبد الله البردوني) الذي تجاوز حالة العجز، ولم يستسلم للإعاقة البصرية، فقد كانت لديه القدرة على التقاط الصور البعيدة التي قصرت الكاميرات بأجهزتها الحديثة عن التقاطها، ففي قصيدته (لص في منزل شاعر) من ديوان "مدينة الغد"؛ استهلّ القصيدة برسم مشهد تمثيلي رائع لحالة االلص الذي تسلّل إلى داخل منزله بهدوء، دون أن يُحدث ضوضاء أوْ إثارة ... لذلك شكره على هذه الخصلة الكريمة:

شكراً، دخلتَ بلا إثارة ، وبلا طُفُورٍ، أوْ غَرارهْ

لمّا أغرتَ خنقتَ في رجليكَ ضوضـاءَ الإغاره !

وتبدو التراجيديا التصويرية واضحة حين شبّه "الشاعر" بيته بالمغارة الخاوية؛ كنايةً عن البؤس والفقر والعوَز، ثمَّ تفنّنَ في رسم صورة مثيرة للشفقة حين سأل اللصَ سؤالاً تقريريًا: ما الذي وجدته بمنزلي سوى الفراغ، وهرّة تبحث عن فأرة، وشاعر مُعذّب في صياغة قصائده!

ماذا وجدتَ سوى الفراغ ، وهرّةً تَشْتَمُّ فاره

ولهاث صعلوك الحروف، يَصوغُ من دمِهِ العباره!

ثمَّ تدرج في وصف حركات اللص المضحكة، ورسم اللوحات البارعة عبر حوار طريف أجراه مع اللص، حتى اعتذر له في نهاية تلك الزيارة؛ بسبب رجوعه دون ربح أوْ غنيمة!!

ماذا ..؟ أتلقى عند صعلوكِ البيوت، غِنَى الإمَارَه!

يا لصُّ عفواً، إنْ رجعتَ بدون رِبحٍ أو خَسَارَه

ثمّ تصاعد وصف ذلك المشهد حتى وصل منتهاه، حين أبدى الشاعر تعاطفه، وشفقته على اللص الذي لم يجد شيئاً يأخذه معه! بلْ -ربّما بسبب ذهوله- نسيَ عُلبة سجائره ... فشكره –مرة أخرى- متمنيًّا تكرار الزيارة!!

لم تلقَ إلاّ خيبةً، ونسيتَ صندوقَ السجـاره

شكراً، أتنوي أن تُشرِّفنا ، بتكرارِ الزيـاره ؟!

ومن الخصائص التي يشترك فيه العميان: سرعة البديهة، والذكاء الخارق؛ الذي أسفر عن الأمثال والحكَم التي نراها تترى على ألسنتهم، وهو الذي عبّر عنه "بشّار" في قوله:

عَمِيتُ جنيناً والذكاءُ من العمى فَجِئتُ عجيبَ الظنِّ للعِلْمِ موئلا!

وقد علّل صاحب كتاب (نكت الهميان في نكت العميان) سر ذكاء العميان، بقوله: "قَلَّ أن يوجد أعمى بليداً، فلا يُرى أعمى إلاَّ وهو ذكي، والسبب أنّ ذهن الأعمى وفكره يجتمع عليه ويثقل متشبعاً بما يراه، فالإنسان إذا أراد أن يتذكر شيئاً نسيَه أغمض عينيه وفكّر، فيقع على ما شرد من حافظته، وفي المثل: "أحفظ من العميان".

وتتجلّى الأمثال والحكَم الرفيعة في كثير من روائع البردوني، ففي قصيدته "وافيتُ من صنعاء" -التي ألقاها في مهرجان أبي تمام للشِّعر العربي الذي انعقد بالعراق عام 1971م– إذْ يقول:

|

ما أصدق السيف! إنْ لمْ ينضهِ الكذب |

|

وأكذبَ السيف إنْ لمْ يصدق الغضب |

لقد كانت مأساة عمى البردوني تتصاعد مع تصاعد إدراكه للحياة، ووعيه بالأشياء، واصطدامه بالواقع المرير، وضراوة الحياة، فعدم قدرته على التواصل البصري مع هذا العالَم؛ جعله في حالة رفض مستمر، واعتراض دائم لمَا يدور حوله من تقلّبات:

فــظـيـعٌ جــهـلُ مـــا يــجـري وأفـــظــعُ مـــنــه أن تــــدري!

وهــــل تــدريــن يـــا صـنـعـاء مـــن الـمـسـتعمر الــسـرّي؟

غـــــــــزاةٌ لا أشـــاهـــدهــم وسـيـف الـغـزو فـي صـدري!

حتى (العيــد) لم ينجُ من مساجلات الشاعر وتساؤلاته القلقة، لأنه لم يُحقّق آماله وطموحاته –كما حدث مع المتنبّي قديماً- فقد أمطر العيد بوابل من الأسئلة:

|

يقولون: جئتَ. فماذا جرى؟ |

|

وماذا تجلّى؟ وماذا اعترى؟ |

هذا؛ وتتشابه حالة "البردوني" إلى حد كبير بحالة "رهين المحبسيْن" الذي فقد بصره وهو في طفولته اليافعة بسبب إصابته بذات المرض. لذا؛ يُوصَف البردوني بأنه "مَعرّي اليمن" حيث تشابهت طبيعتهما، وتماثلت أوصافهما، وتطابقت رؤيتهما الحياتية، ونظرتهما نحو الكون والإنسان، وكذلك أغراضهما الشّعرية في الفكر والفلسفة. وفي هذا يقول الشّاعر اللبناني عباس بيضون: "البردوني معجزة الشّعر الحديث كما كان أبو العلاء في عصره".

بعدما فقد "البردوني" بصره بسبب إصابته بمرض الجدري المائي؛ ظلت على وجهه آثار الجدري كبثور صغيرة، وعندما كان يسأله أحد عن اليمن؟ فيجيب ساخراً: "إذا أردتَ أن تعرف حال اليمن؛ فانظر إلى وجهي"!

هذا السلاح –سلاح السخرية البتّار- أمسكه الشاعر باقتدار، وساسه بمهارة فائقة، وسلّطه على الواقع المرير، ورسم به روائع لوحاته الفنيّة المدهشة، كما يبدو في قوله:

يـــمــانــيــــون يــــــــا "أروى" ويــا "سـيف بـن ذي يـزن"!

ولـــــكــــنّــــا بـــرغـــمــكــمــــا بــــــلا يُـــمـــن بـــــلا يَـــمــن!

بــــــــلا مــــــــاض بـــــــلا آت بــــــلا سِــــــرّ بـــــلا عـــلــن!

أيـا "صـنعاء" مـتى تأتينَ مـــــــن تـــابــوتــك الــعَــفــن؟!

هذا؛ وقد اشتهر "البردوني" بصفات عديدة، أبرزها: التأفّف من الواقع، والتضجُّر من الحاضر، والشعور الدائم بالغربة! الغربة النفسيّة والزمانية والمكانية ... فاستمع إليه وهو يقول:

|

يمانيُّونَ في المنفى |

|

ومنفيّونَ في اليمن |

كان شعوره بالغربة حالة ملازمة له في مختلف أطواره الحياتية، وهذا بدوره ترك بصمةً واضحة على نتاجه الإبداعي، فلا تكاد تخلو قصيدة واحدة من هاجس الغربة، والإحساس الدائم بالألم والشعور المتدفّق بالحزن، ليس حزناً على حاله فقط، بلْ -وهو الأدهى- الحزن على غربة الوطن كله، ففي قصيدة "من مَنْفَى إلى مَنْفَى" يقول:

|

بلادي من يدي طاغٍ |

|

إلى أطغى إلى أجفى |

إلى جانب شعوره الدائم بالغربة، وقدرته على التقاط الصور البعيدة التي قصرت كاميرات المبصرين عن التقاطها، نجد تجربته الإبداعية اتسمتْ بالتجديد وتجاوز الأشكال والرؤى، وعمق المعاني التي تمتزج بالفلسفة وطرح الأسئلة، فضلاً عن الروح الثورية التي ألهبتْ أشعاره وقصائده وعرّضته للسجن مرات ومرات ... فقد كان مصدر إلهام، ومشروع نهضة، وموضوع جدل واسع؛ مما جعله يرفع راية العصيان، ويهتف في الهواء الطلق:

|

يا ريح .. بلادي خلفي |

|

ومعي مثلي منسيّه |

لقد كان البردوني عصياً على الأنظمة الحاكمة، فكثيراً ما كان ينتقد ويهجو، فيتمّ اعتقاله مرةً تلوَ أخرى، فقد اعتُقل في عصر الملكيّة سنة 1949م، لكنه خرج بعدها أشدّ قوة وأصلب عُوداً، واعتُقلَ مرةً أخرى سنة 1953م. كما عارض النظام الجمهوري، ورأى أنّ الحكم الديكتاتوري نقل البلاد من استعمار ما قبل الثورة إلى استعمار ما بعد الثورة، لكنه استعمار وطني! يقول:

|

من أين أنا؟ مَنْ يدري |

|

أوَ ليستْ لي جنسيّه؟ |

وكما كان لشعره بصمة خاصة، ونكهة مميزة؛ كان له –أيضاً- قاموس شعري فريد، القاسم المشترك فيه هو (اليمن) بتاريخه، وأمجاده، وآماله، وآلامه، وما جرى على أرضه من وقائع وأحداث ... فجميع كتاباته –الشعرية والنثرية- ممهورة بنزيف اليمن، ومغسولة بدموعه، وممزوجة بدمائه، ومنقوشة على جباله. وفي ذلك يقول "الطاهر مكّي": "البردوني" آخر شعراء الكلاسيكية العرب، امتلأ قاموسه الشعري بحكايات وأساطير ومرويات يمانيّة الجذور، وقد استعان على توظيفها بمفردات نابعة من بيئته، وعاكسة لطبيعته الناقدة، ونفسيّته المعذّبة، ومن هذه الألفاظ: بلقيس، سيف بن ذي يزن، وضّاح اليمن، عاد، هود، قحطان، أروى، صنعاء، عدن، سد مأرب، الهدهد، الأحقاف، العروبة، الحضارة، الوعد، الزمان، المجيء، الميلاد، القبر، الفناء، الصمت، الغيب، السرداب ... فاستمع إليه وهو يستدعي التاريخ بحسرة شديدة وألم مرير:

|

ماذا أُحدّثُ عن صنعاء يا أبتي؟ |

|

مليحةٌ عاشقاها: السُلُّ والجَرَبُ |

وهكذا، عاش "البردوني" مصباحاً ثقافياً مضيئاً، وشعلة فكريّة متوهّجة، فلم يكن شاعرًا فحسب، بلْ كان فيلسوفاً وناقداً ومؤرخاً وكاتباً سياسيا، تمكّن من تقديم أفكاره وتأملاته عبر قوالب أدبية وشعرية بديعة، فوثّق وأرخ وناقش الظواهر والأحداث التي مرّ بها اليمن عبر تاريخه الطويل ... وقد أصدر خلال مسيرته الثقافية أكثر من 20 عملاً فكرياً وأدبياً، منها ثماني دراسات نقدية و12 ديوانا، قال عنها عبد العزيز المقالح: "رحلة البردوني الشعرية انتقلت من الكلاسيكية إلى السريالية، واستقر حيناً عند الرومانتيكية، ثمّ عاد إلى الكلاسيكية الجديدة". وجميع أعماله مرتهنة بعامل الزمان والمكان، ومقيّدة بالمكان اليمني، وبالحالة اليمنيّة، وبالتاريخ اليمني.

وقد صكّت الأممُ المتحدة عام 1981م عملة تذكارية تحمل صورته، تكريماً لنبوغه، وتقديراً لعطائه، وتكريماً لحالة الإبداع التي بلغها رغم الإعاقة!

j

صدمة الشعبين العربي والإسلامي بالجزائر وباكستان

صدمة الشعبين العربي والإسلامي بالجزائر وباكستان

زراعة 4 ملايين دونم بإعتماد الري الحديث ضمن الخطة الشتوية

زراعة 4 ملايين دونم بإعتماد الري الحديث ضمن الخطة الشتوية

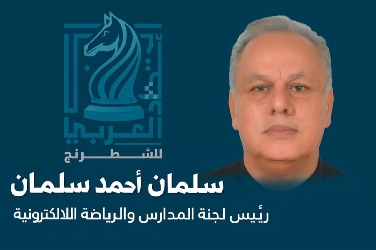

تكليف عراقي برئاسة لجنة الرياضة الإلكترونية في الإتحاد العربي للشطرنج

تكليف عراقي برئاسة لجنة الرياضة الإلكترونية في الإتحاد العربي للشطرنج

هوية مصر العربية

هوية مصر العربية

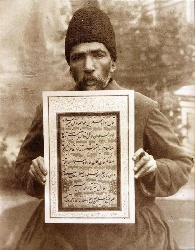

نوابغ الكرد في الخط العربي

نوابغ الكرد في الخط العربي

أَفْعَالُ الهويَّةِ اللغويَّةِ وتَمَثُّلَاْتُ الفُصْحَى فِي الدّرَامَاْ العربيَّةِ

أَفْعَالُ الهويَّةِ اللغويَّةِ وتَمَثُّلَاْتُ الفُصْحَى فِي الدّرَامَاْ العربيَّةِ

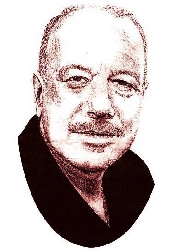

محمد مبارك: رؤية فلسفية في النقد الأدبي العربي الحديث

محمد مبارك: رؤية فلسفية في النقد الأدبي العربي الحديث