فوانيس المعنى في ليل الخراب

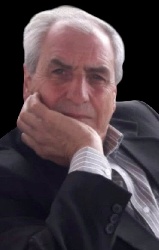

قراءة نقدية ثلالثية الابعاد في خطاب التمرد الشعري الاديب سليمان أحمد العوجي

عبدالكريم الحلو

( ١ ) القراءة النقدية العرفانية :

----------------------------

أولاً :

مدخل :

إلى القراءة العرفانية

يعتمد المنهج العرفاني

(Cognitive Poetics) على دراسة الأدب من خلال آليات الفهم البشري والإدراك اللغوي والذهني، أي أنه يحاول فهم كيف يبني المتلقي معناه عند قراءة النص،

مستخدمًا آليات مثل:

الاستعارة المفهومية،

مخططات الإطار،

الإدراك الحسي،

الصورة الذهنية،

والأنساق المرجعية.

إنه منهج يتجاوز الحقول الجمالية التقليدية ليغوص في أعماق كيفية فهم الدماغ للنص، وكيف يُعاد تشكيل العالم داخليًّا عبر اللغة والصورة والإيحاء.

ثانياً:

بنية الإدراك المفهومي في النص

-----------------------------

1. الاستعارة المفهومية الكبرى:

“كِسُفَرَاءِ السُّكَّرِ،

يَحُجُّونَ إِلَى إِمَارَاتِ العَلْقَمِ”

تقوم هذه الصورة على استعارة مفهومية معقدة من نوع (الحلاوة : الزيف - الادعاء) ( العلقم : الحقيقة المُرّة)

فالشاعر يستخدم مفاهيم متعارضة إدراكيًا (الحلاوة - المرارة) ليبني علاقة مفارقة بين المتدينين الزائفين أو الساسة المنافقين.

(سفراء السكر) وبين وجهاتهم الحقيقية (مآذن الشرك - إمارات العلقم)، مما ينتج إحساسًا بالتقزز الكامن خلف الجمال الظاهري.

هذه استعارة تؤسس ما يُعرف بـ:

مفهوم الإطار الإدراكي المنافق:

حيث تُستخدم الحلاوة قناعًا للمرارة.

2. النمط المعرفي للحركة والإيقاع:

-------------------------------

“سَكَبْتَ لِآخِرِ (هُدْهُدٍ)

كَأْسًا عَاشِرًا،

حَتَّى يَثْمَلَ الخَبَرُ اليَقِينُ…”

هنا يتقاطع النمط الإدراكي للإفراط في الرجاء (سكب الكأس مرارًا لهدهد - رسول الحقيقة) مع حالة من التكرار الشعائري توحي بأننا في طقس من طقوس الإنتظار المسعور للخبر اليقين.

يتكون لدى القارئ مخطط ذهني للحوار مع المجهول، حيث يتأخر اليقين ويتسكع في متاهة الخيال والأسطورة.

ثالثاً:

استراتيجيات الذهن في بناء الصورة

--------------------------------

1. انزياح الصورة الذهنية عن الطبيعي

“تَمُوتُ أَرَامِلُ المَدِينَةِ

بِحَسْرَةِ المَطَرِ…”

يحوّل النص المطر -الذي غالبًا ما يكون رمزًا للخصب والحياة- إلى رمز للحسرة والعقم، مما يخلق تصدّعًا إدراكيًا لدى القارئ، ويدفعه إلى إعادة تشكيل تجربته مع المفاهيم التقليدية (كالمطر والحزن واليقين).

وهذا ما يُعرف في العرفانية بـ:

“Cognitive Dissonance” -

التنافر الإدراكي.

2. الصورة المُركّبة للزمن السياسي - الرمزي

--------------------------------------

“كَيْفَ يَسْتَأْسِدُ

ثَعْلَبٌ هُنَا،

وَيَقَعُ (بْرُوتُس)

مَغْشِيًّا عَلَيْهِ…”

يدمج النص بين رمزين كلاسيكيين:

الثعلب والأسد (مكر وجبروت)

وبرُوتُس رمز الخيانة.

هذه المعالجة الرمزية تبني مخططًا إدراكيًا سياسيًا يعيد فيه المتلقي قراءة التاريخ والأسطورة من منظور العجز الأخلاقي الجماعي، حيث يُصبح الضمير هشًّا، والخيانة مبرّرة.

رابعاً:

وظائف اللغة والذاكرة العاطفية

----------------------------

القصيدة ليست سردًا لتجربة ذاتية فحسب، بل استثارة مستمرة لذاكرة القارئ الثقافية والسياسية والدينية. فعبارات مثل:

“ نَشِيدٍ وَطَنِيٍّ مِنْ زَمَنِ الصَّدَأ…”

“ لَا تَأْبَهْ بِمَا يُقَال.”

توقظ الذاكرة الجمعية المُحبطة وتضع المتلقي في موقف من الرفض الصامت والتأمل الثائر.

هذا يحفّز نظامًا إدراكيًا يُعرف في علم العرفان بـ:

“ Embodied Cognition”

الإدراك المتجسّد:

حيث يتفاعل الجسد مع اللغة

(الحنين، الحزن، القرف، الثورة).

خامساً:

عمارة القصيدة كوحدة عرفانية

----------------------------

القصيدة مبنية كوحدة متعددة الطبقات الإدراكية:

خاتمة:

ماذا تصنع القصيدة بدماغ قارئها؟

قصيدة “لا تأبه بما يُقال” ليست نصًا للمطالعة الجمالية، بل تجربة إدراكية كاملة تُعيد تنظيم الفوضى الداخلية في القارئ، وتُشغّل فيه جميع حواسه الفكرية والرمزية والتاريخية لتطرح سؤالًا ك:

هل يمكن لليقين أن يسكر؟

وهل يمكن للحزن أن يشيخ

دون أن ينهار؟

بهذه الطريقة:

تمارس القصيدة وظيفتها العرفانية بامتياز، وتُرغم المتلقي على إعادة بناء رؤيته للعالم من خلال شيفرات شعرية تتكلم لغة الدماغ لا فقط لغة الشعر.

====================+===++

( ٢ ) القراءة النقدية الرمزية :

----------------------

مفصّلة لقصيدة:

“لا تأبه بما يُقال”

للشاعر: سليمان أحمد العوجي

القراءة الرمزية:

“رماد على ضوء الحقيقة… من يُبالي؟”

تمهيد رمزي

الرمز ليس مجرد قناع للمعنى، بل هو كيان يتنفس عبر الغموض، ويتكاثر في المسافة بين الكلمة وما لا يُقال.

وقصيدة “لا تأبه بما يُقال” هي من النصوص التي لا تُقرأ على السطح، بل تتطلب مصباحًا داخليًا يُضيء متاهات معناها الرمزي.

إنها نص لا يعترف بالحقيقة المباشرة، بل يراها محض أسطورة مخذولة تتشح برداء من نار وصمت وأقنعة.

بنية القناع الرمزي في القصيدة

----------------------------

1. “سفراء السُّكر”:

رمزية الفساد المغلف بالبهجة

----------------------------

“كِسُفَرَاءِ السُّكَّرِ،

يَحُجُّونَ إِلَى إِمَارَاتِ العَلْقَمِ”

السكر هنا ليس متعةً حسية،

بل قناع التزويق،

ويشير إلى رموز اجتماعية/دينية/سياسية تتنكر خلف ظاهر ناعم، لكنها تتجه داخليًا إلى المرارة (العلقم).

• الحج هنا ليس عبادة، بل طقس زائف. إنه تجسيد رمزي للرياء، حيث تتحوّل الطقوس إلى أداة للنفوذ، لا للتقوى.

2. “القيصر وبروتس”:

رمزية خيانة المبدأ

---------------------

“وَيَقَعُ (بْرُوتُس) مَغْشِيًّا عَلَيْهِ،

لَا لِأَنَّهُ قَتَلَ (قَيصَرَ)

بَلْ لِأَنَّهُ تَرَكَهُ يُصَلِّي وَحْدَهُ…”

• الشاعر يعيد تفكيك أسطورة الخيانة: بروتس لا يُلام لأنه طعن القيصر، بل لأنه خَذَلَه في لحظة وحدته الروحية.

• الصلاة هنا تمثّل النزيف الصامت للحق، والخيانة لم تعد طعنة في الظهر بل انسحابًا في اللحظة التي يكون فيها الوفاء ضروريًّا.

• هذا يجعل القصيدة تتعامل مع رمزية الخيانة المعنوية لا الجسدية.

رمزية الزمن المختل

“تَمُوتُ أَرَامِلُ المَدِينَةِ

بِحَسْرَةِ المَطَرِ…”

- المطر عادةً رمز للخصوبة، لكنه هنا رمز مقلوب. فالحسرة تعني التمني دون نيل، والمطر لا يسقي بل يُحزن.

-

- المدينة هنا لا اسم لها، لأنها رمز لكل مدينة فقدت دفء المعنى والأمل.

-

- الأرامل رمز للخصب المتروك، وللذاكرة الجريحة، وللانتماء المحبط.

رمزية النار هوالذبح

------------------

“يُشْعِلُونَ نَارَ النِّدَاءِ،

وَيَنْحَرُونَ كُلَّ رِيحٍ

تَقْتَرِبُ مِنْ شَمْسِ الحَقِيقَةِ…”

- النار هنا رمز للإغواء/الاستفزاز/الفتنة، وليست طهارة أو هدى.

-

- “ ينحرون الريح” صورة رمزية شديدة الحدّة، تُصور كيف يُذبح الصوت، الحرية، الرؤية، النفس الباحثة.

-

- الريح رمز الحركة والبحث، والحقّ شمس لا تُحتمل، لذا يُقتل كل مَن يقترب منها.

رمزية الإنسان المقموع

---------------------

“سَكَبْتَ لِآخِرِ (هُدْهُدٍ)

كَأْسًا عَاشِرًا،

حَتَّى يَثْمَلَ الخَبَرُ اليَقِينُ…”

- الهدهد هنا رمز كوني (كالذي حمل رسالة سليمان)، لكنّه يُسقى حتى يفقد رسالته.

- الرسائل تُخمَّر، الحقائق تُسكَر، كل شيء يُفقد توازنه.

• هنا نصل إلى رمز العجز الجماعي عن حمل الرسالة، حتى من قبل الطيور النبيلة.

الرمزية السوداء:

صوت الجنون في وجه السكون

“لَا تَأْبَهْ بِمَا يُقَال،

سَتَبْكِي النَّخِيلُ بَيْنَ يَدَيْكَ،

وَتَنْبَتُ فِي كَفِّكَ وَرْدَةٌ مَجْنُونَة…”

- النخيل رمز الجذر والوطن، لكنه هنا يبكي، مما يحوّله إلى كائن بشري.

- الوردة المجنونة” تنبت في اليد… لكنها ليست وردة جمال، بل وردة احتجاج.

- الوردة المجنونة رمز للفن المنبوذ، للشاعر الذي ينبت في أرض لا تسقيه، للمبدع الذي يولد من الرماد.

الخاتمة الرمزية:

----------------

من يبكي؟ ومن لا يأبه؟

في عمق هذه القصيدة تتقاطع الرموز الكبرى:

• الطهر - النفاق

• الخيانة - الوحدة

• الرسالة - الثمل

• الحقيقة - الذبح

• الوطن - البكاء

ووسط هذا المذبح الرمزي،

لا تبقى لنا إلا وردة مجنونة تنبت في يد اللامبالي،

وكأن القصيدة تقول:

“من يُجنّ ليرى،

خير ممن يرضى ليعيش.”

فالقصيدة ليست دعوة للامبالاة،

بل احتجاج رمزي عميق على سطوة الرأي العام الكاذب، وتزييف القيم، وانهيار المعنى.

=======================

( ٣ ) القراءة النقدية الظاهراتية :(فينومينولوجية) مفصّلة :

القراءة الظاهراتية

“تجليات المعنى في انكشاف الذات: الظاهرة والوعي في قصيدة لا تأبه بما يُقال”

مقدّمة :

المنهج الظاهراتي في النقد الشعري:

من وعي النص إلى وعي القارئ

يرتكز المنهج الظاهراتي (Phenomenological Approach)

في النقد الأدبي على تجاوز الأطر التقليدية في تفسير النصوص، ليُركّز بدلًا من ذلك على الطريقة التي تتجلّى بها التجربة الشعرية في الوعي، بعيدًا عن المرجعيات الخارجية أو الأحكام القبلية.

إنّ هذا المنهج، الذي استلهمه الأدب من الفلسفة الظاهراتية مع هوسرل ومن بعده هايدغر وميرلوبونتي، لا يتعامل مع النص بوصفه “موضوعًا”، بل بوصفه حدثًا شعوريًا يتكشّف داخل وعي القارئ.

في الشعر، تأخذ الظاهرة شكلاً جماليًا وانفعاليًا متعدّد الأبعاد. فالصورة الشعرية لا تُدرَك من خلال معناها الظاهري فحسب، بل عبر ما تثيره من اهتزازات في وعي المتلقي، وما تحمله من إحالات داخلية لا يمكن فهمها إلا عبر الانخراط التام في التجربة الشعرية.

يقوم النقد الظاهراتي على تعليق الأحكام (Epoché) — أي كبح النزوع نحو التفسير المباشر أو التأويل الجاهز — والتوجّه بدلًا من ذلك إلى التوصيف الوصفي للتجربة كما تنكشف ذاتيًا، أي كما تظهر “من الداخل”. وهو بذلك لا يسعى إلى تحليل النص بقدر ما يسعى إلى عيش النص، والانصهار فيه بوصفه ظاهرة شعورية متحولة.

مدخل إلى الظاهراتية في التحليل

المنهج الظاهراتي ينطلق من تجربة الوعي المباشرة بالظاهرة، لا من تفسير مسبق لها. في الشعر، تكون “القصيدة” ظاهرةً يجب أن تُدرَك كما تتجلى للوعي، بكل طبقاتها الشعورية، لا كما تؤولها النظريات الخارجية.

قصيدة العوجي هنا تتعامل مع الواقع بوصفه حدثًا شعوريًا داخليًا يتكشّف تدريجيًا عبر الوعي، لا عبر الوقائع المحسوسة. من هنا، فإننا لا نقرأ “الأحداث” بل “انكشافاتها في الذات”، كما يُدرَك العالم من خلال عيون شاعر يعيد بناءه من الداخل.

التجربة الشعورية الأولى:

الوعي بالزيف

-----------------------

“كِسُفَرَاءِ السُّكَّرِ،

يَحُجُّونَ إِلَى

إِمَارَاتِ العَلْقَمِ”

من اللحظة الأولى، تُفرض على القارئ ظاهرة شعورية مزدوجة:

• الإغراء (السكر)

• الخذلان (العلقم)

يكتشف الوعي الشاعري أن العالم لا يُقدَّم كما هو، بل كما يُراد له أن يُتوهَّم. وهنا تبدأ العملية الظاهراتية:

“إيقاف الحكم” (Epoché)

فنحن لا نحكم على هؤلاء “الحُجّاج” مباشرة، بل نتأمل شعوريًا كيف يتجلى زيفهم لنا، كظاهرة تثير في الذات الغثيان والتقزز.

التجربة الثانية:

انكشاف الخيانة

------------------

“وَيَقَعُ (بْرُوتُس) مَغْشِيًّا عَلَيْهِ،

لَا لِأَنَّهُ قَتَلَ (قَيصَرَ)،

بَلْ لِأَنَّهُ تَرَكَهُ يُصَلِّي وَحْدَهُ…”

هنا، يتحول وعي الذات من الإدراك السطحي للخيانة (القتل) إلى انكشاف أعمق لها كخذلان وجودي.

الحدث لا يُفهم كواقعة تاريخية، بل كظاهرة شعورية:

“أنا لا أرى طعنة،

بل أشعر بالخواء حين أُترك وحدي في لحظة انكشاف جوهري.”

الصلاة لم تعد مجرد طقس، بل هي لحظة تفتح داخلي على الذات العليا — وترك القيصر وحيدًا فيها هو خيانة للجوهر لا للجسد.

التجربة الثالثة:

التلاشي الداخلي في غياب المطر

------------------------------

“تَمُوتُ أَرَامِلُ المَدِينَةِ

بِحَسْرَةِ المَطَرِ…”

الحسرة ليست حزنًا على المطر بوصفه ظاهرة طبيعية، بل هي شعور وجودي بالفقد واليباس.

الذات هنا تستبطن المدينة، والأرامل، والمطر، ككل موحّد. المطر يصبح رمزًا للرحمة الغائبة، وللأمل المحجوب.

وتموت الأرامل لأن المطر، كظاهرة شعورية، لم يأتِ. لم يحدث في الوعي، لم يتجسد في التجربة.

التجربة الرابعة:

الاحتراق الداخلي

------------------

“يُشْعِلُونَ نَارَ النِّدَاءِ،

وَيَنْحَرُونَ كُلَّ رِيحٍ

تَقْتَرِبُ مِنْ شَمْسِ الحَقِيقَةِ…”

هذه اللحظة تصل إلى ذروتها الظاهراتية: الوعي بالحقيقة كحرارة غير محمولة، تُحاصر وتحارب.

النداء الذي يُفترض أن يكون وعيًا جماعيًا يتحول إلى نار تحرق.

والريح ذلك الحامل الرمزي للتغيير

تُذبح لأنها تحمل وعينا نحو ضوء الحقيقة.

هنا تظهر الظاهرة كصراع بين:

* الذات الباحثة (الريح)

* والمجتمع الكابت (النار/الذبح)

التجربة الأخيرة:

انبثاق الوعي رغم الألم

---------------------

“سَتَبْكِي النَّخِيلُ بَيْنَ يَدَيْكَ،

وَتَنْبَتُ فِي كَفِّكَ وَرْدَةٌ مَجْنُونَة…”

النخيل يبكي؟

في الوعي الظاهراتي، الجماد لا يُدرَك كجماد، بل ككائن شعوري متجاوِب مع الذات.

البكاء هنا ظاهرة شعورية تنبعث من العالم في حضرة الذات الواعية.

أما الوردة المجنونة، فهي الوعي الجمالي المنفلت من المعايير:

وردة مجنونة :

إبداع لا يخضع لمقاييس العقلانية الاجتماعية.

هي المعنى الذي يولد في قمة العبث، في لحظة اللاجدوى.

الخلاصة الظاهراتية :

-------------------

* القصيدة ليست “قصة”، بل مجموعة ظواهر شعورية تتفتح في قلب القارئ كلما انخرط في التجربة لا في التفسير.

*

* الخيانة، الزيف، المطر، النار، الريح، النخيل، الوردة… كلها ليست مجرد رموز، بل طرق لانكشاف المعنى في الذات.

*

* “ لا تأبه بما يُقال” ليست دعوة للامبالاة، بل دعوة للانخراط الكامل في التجربة الوجودية للوعي دون وسائط زائفة.

الدكتور عبدالكريم الحلو

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

قصيدة : لَا تَأبَهْ بِمَا يُقَالُ

الشاعر : سليمان العوجي:

قراءة نقدية مميزة لقصيدة حجة انتظار

قراءة نقدية مميزة لقصيدة حجة انتظار

إيناس جلال الدين: الموسيقى ليست أصواتاً بل قراءة للروح

إيناس جلال الدين: الموسيقى ليست أصواتاً بل قراءة للروح

قراءة لقصيدة "آنو" للشاعر العراقي رياض الدليمي

قراءة لقصيدة "آنو" للشاعر العراقي رياض الدليمي

قراءة باعمال لطفية الدليمي.. سيدة السرد وصوت الروح في ثقافـة تتبدّل

قراءة باعمال لطفية الدليمي.. سيدة السرد وصوت الروح في ثقافـة تتبدّل

قراءات نقدية.. أوكتافيو باث حائرا علی شارع التيه

قراءات نقدية.. أوكتافيو باث حائرا علی شارع التيه

نخب السليمانية تطالب ببناء قوة ناعمة تعزّز مكانة كردستان

نخب السليمانية تطالب ببناء قوة ناعمة تعزّز مكانة كردستان

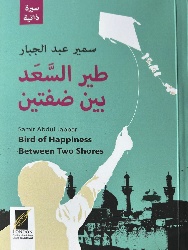

قراءة سريعة لطائر السعد بين ضفتين

قراءة سريعة لطائر السعد بين ضفتين

غزيّة تمتهن ترميم أوراق نقدية ممزّقة في اقتصاد محاصر

غزيّة تمتهن ترميم أوراق نقدية ممزّقة في اقتصاد محاصر